過去只有三種方法可以脫離腎移植等待名單。第一是從自己的朋友和家人中找到一個健康的人,完美匹配接受者的血液和組織類型,并且擁有他或她愿意放棄的備用腎。

第二是等待一個陌生人意外死亡,這個陌生人是一個合適的身體匹配,碰巧在他們的駕照上勾選了器官捐獻。

第三是死亡。

但是后來醫生們想到:擁有足夠多的腎臟病人和足夠多健康自愿的捐贈者,他們可以形成一個足夠大的捐獻池來促進比過去一對一系統更多的匹配。只要病人能找到捐贈者——任何捐贈者,即使是不匹配病人本身——他們也可以得到一個匹配的腎臟。

起初,這要求醫生花幾個小時仔細研究病人和潛在捐贈者列表中的血型和組織變化細節。然后,計算機科學家和經濟學家參與了進來。他們構建的算法比人腦更優雅地執行這些復雜的匹配。現在,多虧了人工智能,一個人勇敢邁出一步,將腎臟捐贈給所愛之人——或者一個完全陌生的人——可以開啟一條拯救數十條生命的鏈條。

配對腎臟捐獻是人工智能的偉大成功案例之一。這并不能消除工作,也不能抹去醫療保健中的人情味。它應對一個非常復雜的問題,解決起來比人類更快,錯誤也更少,結果拯救了更多的生命。自從2000年第一對腎臟交換手術開始以來,近6000人接受了通過算法識別的配對交換的腎臟移植。今天,大約八分之一從活體捐獻者那里接受腎臟的移植接受者,通過配對交換與該人配對。

與此同時,配對腎臟交換也是人工智能局限性的一個完美例子。計算機只能做人類能教它的事情,而我們無法教我們不懂的東西。自從醫學學會如何用捐贈腎臟替代衰竭腎臟以來的幾十年里,我們仍在努力解決如何分配珍貴的少量腎臟的問題,這種分配方式讓每個人都感到公平和滿意,并且不會導致不希望的、意想不到的后果。人工智能可以識別出在生物學上彼此適合的潛在捐贈者和接受者;將來,它甚至可以權衡決定誰先接受移植的道德因素。但是首先,我們人類必須就這些應該是什么達成一致。

腎臟充當身體的過濾器。對于腎功能衰竭的人來說,透析基本上是從外部復制器官的功能,將病人未經過濾的血液排出幾個小時,然后再泵回體內。20世紀中葉透析的發明使一種曾經是死刑的疾病變成了一種慢性但可控制的疾病。

第一個門診透析中心——西雅圖人工腎中心,于1962年1月開業。由于每個病人每周都需要在機器上進行兩次12小時的治療,所以該中心在頭兩年,只能接受大約2000名當時有資格接受透析治療的美國晚期腎病患者中的10名。

為了將利潤掌握在自己的手中,該中心組織了一個由七名公民組成的獨立委員會。第一個接受和政策委員會——或后來被媒體稱之為“上帝委員會”——由一名律師、牧師、銀行家、家庭主婦、州政府官員、勞工領袖和外科醫生組成。醫生為他們做了一些決定:45歲以上的病人沒有資格,兒童也沒有資格,因為醫生擔心這個手術可能會給他們帶來精神創傷。除此之外,委員會可以自行選擇大約四分之一符合條件的申請患者。

根據1962年《Life》雜志的一篇文章,該匿名委員會成員會考慮申請人的年齡和性別,以及是否已婚還是有孩子。他們會考慮申請者的情緒穩定。他們會看申請者賺了多少錢,以及他們存了多少錢;他們的教育水平、工作、過去的行為和未來潛力。他們決定,既然開發這項技術的研究是在華盛頓州資助的機構進行的,那么只有華盛頓居民會被考慮,因為支付治療費用的是該州的稅收。

這篇文章稱委員會成員作為“思想高尚、善良的公民”面臨著幾乎不可能完成的任務。他們也是人類,而作為人類,總會受到有意識和無意識偏見的影響。他們是根據醫生寫的病歷做出決定的,而醫生會有意識和無意識的偏見。

該委員會的七名成員是美國太平洋西北地區中上層階級的一部分,他們的討論(至少是那些公開發表的)暗示了對那些似乎分享他們的地位和價值觀的病人的好感。《Life》雜志中從來沒有提到種族,但是很難想象,在一個仍然嚴重隔離的社會里(僅舉一個例子,當時98%的華盛頓州員工是白人),有色人種并不在這些代表的考慮之中。

他們的討論預示了一個問題,在原始的腎臟治療機被更先進的技術超越之前,這個問題將會持續很久。即使一群人一致承諾盡可能做最好的事情,但對于大多數人來說,到底什么才算是最好的東西?

當上帝委員會發布痛苦的決定時,其他地方也在進行治療腎病患者的類似工作。

醫生于1954年在波士頓的Birgham and Women‘s Hospital進行了第一次成功的腎移植手術,通過外科手術從一名23歲的男子身上取出一個器官,移植到了他的雙胞胎兄弟身上,這位接受者又存活了八年。

到了20世紀60年代初,血液和組織分型的發展使得醫生更容易識別捐贈者和接受者之間的成功匹配,免疫抑制劑藥物的改進大大降低了移植排斥率。今天,一個已故捐贈者的腎臟在接受者體內會持續工作8到12年,而來自活體捐獻者的腎臟平均壽命為12到20年。

1972年,美國總統理查德·尼克松簽署了立法,擴大醫療保險范圍,將所有腎衰竭患者的透析包括在內。透析并沒有治愈他們,但是它讓更多的人在等待和希望腎移植的時候存活了更長時間。從那以后,美國需要腎臟移植的人數增長速度遠遠快于可用的供腎數量。

根據器官共享聯合網絡的信息,截至撰寫本文時,美國有114554人在等待器官移植。其中94980人——83%——正在等待腎臟移植。

1968年的《統一解剖捐贈法》在美國建立了一個標準程序,通過這個程序,人們或他們的近親可以授權死后捐贈他們的器官。但是,即使美國每個人都是注冊器官捐獻者(目前的比例是54%),也沒有足夠的腎臟來滿足需求。只有不到2%的人的死亡方式能夠使他們成為合適的器官捐獻者。一個人死后器官仍然可以移植,氧合血液必須持續泵送通過它們,直到依靠外科手術從體內取出。在采摘手術前,已故捐贈者通常被宣布腦死亡,并被連接在呼吸機上。

幸運的是,由于大多數人生來就有兩個功能正常的腎臟,且只需要一個就能存活下來,所以活著的人可以捐獻腎臟。由于活體捐獻者的腎臟壽命往往比已故的更長,所以對于需要移植的人來說,找到活體捐贈者通常是理想的結果。

雖然所有手術都有并發癥或死亡的風險,但絕大多數腎臟捐獻者在腹腔鏡手術后僅僅需要在醫院呆兩三天,隨后是另外四到六周的恢復時間。剩下的腎臟會發育以補償捐獻的腎臟,捐贈者通常會繼續過著正常的生活。

當然,向你的兄弟姐妹申請器官不是一件小事。但是找到一個愿意捐贈的人通常是這個過程中最簡單的部分,因為許多病人和他們的家人都會發現無法匹配器官。

佛羅里達商人Neil Emmott在2001年被診斷患有多囊腎疾病,一種可能導致腎衰竭的遺傳疾病。他的妻子Lisa Emmott說,這個消息是“意想不到的和毀滅性的”。在被診斷出時,Neil38歲,Lisa27歲,這對夫婦結婚還不到一年。到2016年,他們有了兩個年幼的女兒,Neil的病情惡化到了約翰霍普金斯大學的醫生建議他考慮移植選擇的地步。

Lisa自愿立即捐贈。她很健康,和他擁有相同的血型,所以她認為自己是一個可行的候選人。但是器官捐獻不僅僅需要血液和組織匹配。對捐贈者需要進行徹底的篩選,心理或社會經濟問題可能會使他們的捐贈復雜化。Lisa得知,她的腎動脈形狀的一個良性異常——腎動脈是運送血液進出腎臟的靜脈——使她喪失了資格。Neil的弟弟作為替補出場,但由于一些小的醫療問題也被排除在外。這家人感到很傷心。

“需要器官是一個可怕的事情,”Emmott說。這時,這個家庭決定尋求市場。

人體器官“市場”的想法令人毛骨悚然。它們不是商品:美國法律明確禁止出售人體器官。但是從經濟角度來看,市場就是任何想要東西的人找到可以給他們東西的人的地方。這個不僅僅依靠價格來分配資源的市場被稱為匹配市場。約會池是匹配市場的一種類型(假設沒有錢被用來交換友誼);想要腎臟的人和愿意捐獻腎臟的人也是如此。

當市場很“厚”或有很多參與者時,市場工作得最好。在腎移植的最初幾十年里,生病的人和他們的潛在捐獻者被限制在他們自己非常薄弱的市場中。失敗的匹配往往被證明是對重病患者的死刑判決。

但是如果市場可以變得更厚呢?

這個想法最初是在1986年德裔美國外科醫生Felix Rapaport的一篇論文中提出,他提出了一個理論,即可以跨越兩個自愿的供受體對移植腎臟:患者A從供體B接受腎臟,作為交換,供體A給患者B一個腎臟。

1991年,韓國首爾的醫生們在腎病專家Kiil Park的指導下,在兩個供體-患者對之間進行了第一對腎臟移植。四年后,世界上第一個配對腎臟捐贈項目在首爾延世大學醫學院開啟。潛在的捐贈者和接受者被輸入數據庫,然后由醫生通過數小時的艱苦分析手動配對。1999年,瑞士成為下一個建立配對腎臟交換的國家,匹配了兩對已婚夫婦,每對夫婦都有一個患有終末期腎病的配偶和一個愿意捐獻腎臟的配偶。

2000年的一個晚上,在厭倦了向病人和他們的親人傳遞令人心碎的消息之后,一位名叫Michael Rees的美國腎臟學家拖著幾箱文件回家,花了幾個小時仔細檢查血液、抗體和組織數據,并比較患者列表。這項工作在精神上很累人。最終,他意識到自己沒有可行的匹配——但是,如果捐獻池更大,可以做成配對。與他的父親Alan Rees一起合作(Alan是一名計算機科學家),Michael Rees創建了一個簡單的計算機程序,將捐贈者和接受者配對,將人工智能引入匹配過程。

大約在同一時間,哈佛大學經濟學教授Alvin Roth,也在修補腎臟匹配的解決方案。Roth專注于市場設計,專注于如何調整市場以修復供需失衡。他以前設計過算法來匹配新醫生和住院醫師項目,以及紐約市小學學生和高中學校。現在他把注意力轉向腎臟。

Roth和他的同事Utku Unver、Tayfun Sonmez設計了一種算法,用于審查和分析潛在捐贈者和接受者的數據資料。它確定了捐助者-接受者配對的“循環”和“鏈”,其中一個人選擇無私地將腎臟捐獻給任何需要腎臟的人,從而在醫院或腎臟交換項目登記的潛在捐獻者和接受者中啟動了一系列捐獻。例如:患者B從利他捐贈者A那里得到一個腎臟,之后,捐贈者B感激地將腎臟捐贈給病人C。如果病人C有一個愿意捐贈的人,那么這條鏈可以繼續延長,且沒有真正的限制。不同于循環,鏈可以無限期地向前移動,而不必回去,通過為原始捐贈者的伙伴接受者找到腎臟來結束這個循環。

Roth、Unver和Sonmez覺得他們在做一件大事。2003年,他們在網上發布了一篇概述他們工作的論文,并發給了美國各地的腎臟學家。根據哈佛外科醫生Frank Delmonico的反饋,該團隊調整了他們的算法,并發表了一篇新論文,其概念幫助建立了新英格蘭腎臟交換項目。該交換項目匹配了該地區14個腎移植中心的捐贈者和接受者。

起初,外科醫生堅持在給定的循環或鏈中同時進行所有手術,這樣任何捐贈者都不會在最后一刻退縮。這限制了循環或鏈中的患者數量,因為醫院一次只能騰出這么多床位和這么多外科醫生。經濟學家和其他幾位醫生認為,這是不必要的限制。這不存在生物障礙:與心臟或肺不同,心臟或肺必須在離開捐獻者身體后4到6小時內移植,而在找到新宿主之前,腎臟可以安全保存24到36小時。至于捐助鏈中薄弱環節的可能性,經濟學家認為,在一個以愿意將腎臟給任何人的捐贈者開始的鏈中,如果捐贈者退縮了,任何接受者都不會束手無策,因為醫生可以從注冊捐贈者庫中找到替代品。

建立第一個匹配算法的腎臟學家Rees,證明這是可以做到的。在一名28歲的捐贈者向一個需要幫助的陌生人提供了一個腎臟后,Rees組織了一系列腎臟捐贈,在八個月的時間里拯救了五個州10名患者的生命。

今天,美國多家醫院都有自己的配對腎臟捐贈項目。此外還有三個更大的美國跨院腎臟交換項目:器官共享聯合網絡、國家腎臟登記處和配對腎臟捐贈聯盟。英國、加拿大和荷蘭設有國家交換項目,從印度到南非的醫院都有配對捐贈發生。研究人員還推斷,肺和部分肝移植也可能進行類似的交換,盡管還沒有這種互換的系統。

2012年,Roth因其在市場設計方面的工作獲得諾貝爾獎。他帶Rees一起去參加了儀式。到那時,美國有2000人接受了移植,這是他們幫助創建的系統結果。此后又有成千上萬的人得到了幫助。

Neil Emmott最終成為2017年腎鏈中的八個人之一,該腎鏈始于兩位家人朋友前來為他捐贈。2018年8月13日,阿拉巴馬州的一名婦女成為從2013年開始在全國范圍捐贈鏈中接受腎臟移植的第100人。

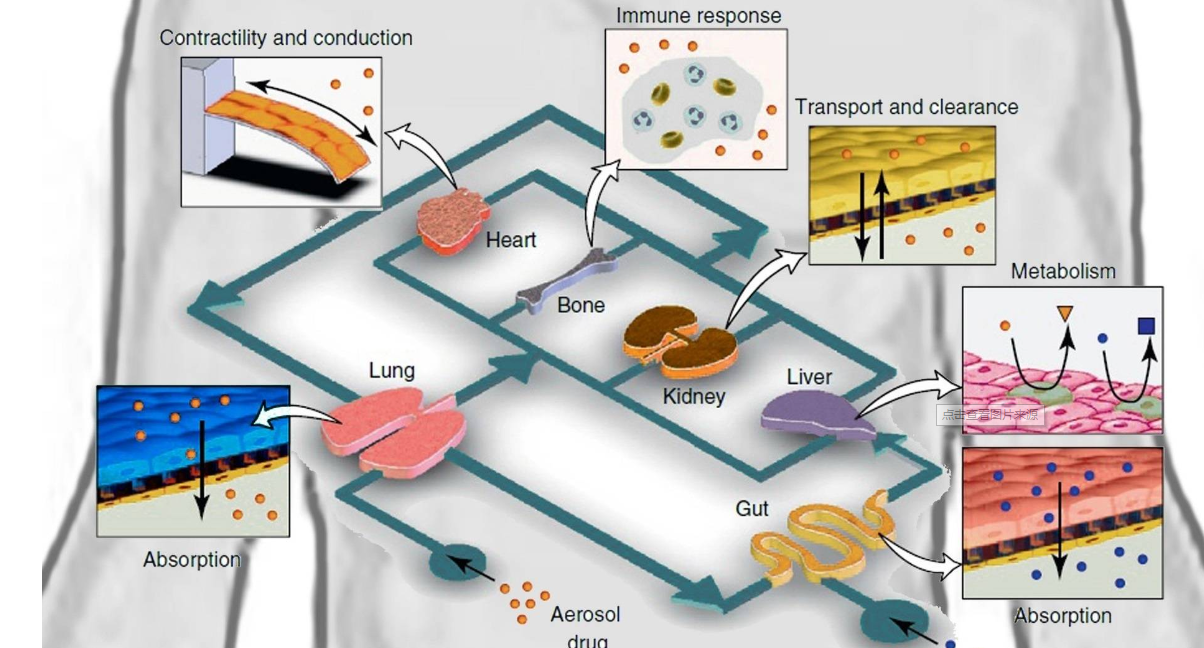

今天,當醫生正在尋找匹配腎臟捐贈者和接受者時,人工智能研究人員構建的算法搜索注冊腎臟病人及其合作捐贈者的數據庫,并根據器官采購和移植網絡委員會和器官共享聯合網絡制定的加權標準列表來識別匹配。

這些算法同時評估所有可能在患者-供體庫中進行的移植。匹配主要基于生物適應性,最難匹配的病人得到了優先考慮。這項技術衡量標準包括接受者在等待名單上的時間,他或她的年齡(兒童優先),以及需要腎臟的人過去是否曾經是活體器官捐獻者。

這些算法幫助了成千上萬拯救生命的手術。將來,人工智能不僅可以使用人類決定的標準進行匹配,還可以積極參與這個判斷過程——理解人類的決策和價值體系,這樣它就可以做出自己的判斷,決定哪些腎臟應該去哪里(這個決策將由人類醫生審查)。在這一點上,限制因素與其說是技術,不如說是使用技術的人。

第一個問題是人類對人工智能在器官分配中的作用的焦慮。醫院和器官交換機構甚至不愿意在匹配過程中使用“人工智能”一詞。部分原因是研究人員稱之為“人工智能效應”的趨勢。正如牛津大學未來人類研究所所長Nick Bostrom所說,“一旦某些東西變得足夠有用且足夠普遍,它就不再被貼上‘人工智能’的標簽。”

鑒于缺乏關于“人工智能”實際含義的公共教育,醫院和交換機構對病人誤解算法在識別潛在匹配方面的作用持謹慎態度,也許是害怕變戲法似的機器人冷冷地發布生死指令。

目前,機器不能決定哪些腎臟去哪里。人類可以這樣做。今天的算法比人類更可靠,也更大規模地進行數學運算,執行人類已經做出的判斷,但是它們并不了解為什么首先要進行計算。

“AI沒有像我們一樣對世界有一個全面的了解。它們不明白自己正在處理的數據是關于什么的,”杜克大學計算機科學、倫理學和哲學教授Vincent Conitzer表示。“它們沒有這個人正在受苦的概念。它們并不真正了解一個人是什么。人類必須在某個時候介入進來。”

研究人員現在正在教機器從人類的角度來理解這些道德困境。今年,Conitzer和杜克大學的同事Jana Schaich Borg、Walter Sinnott-Armstrong、Rachel Freedman以及馬里蘭大學的John Dickerson,一起發表了一篇論文,其中他們向研究對象展示了數百對假設的患者概況,并詢問每對中哪一個應該得到一個可用的腎臟。這些假設的患者檔案并沒有列出算法處理的血液和組織數據,而是列出了一些事情,比如患者飲酒的頻率,以及他們過去是否患過癌癥。研究人員隨后將受試者的選擇反饋給一種算法,并學習如何根據這些模式選擇“正確的”腎臟接受者。就像人類受試者一樣,人工智能偏愛更年輕、更健康的病人——這是一個機器根據對人類價值觀的了解做出決策的例子。

雖然可以教機器按照我們的價值體系進行匹配,但是我們并不總是明白自己的價值觀是什么,或者很難將其作為一個整體達成一致。人們并不總是知道他們想要優化什么,即使當他們認為這樣做了,他們也常常不明白如何以不會導致意想不到的后果的方式去做。

例如,麻省理工學院的道德機器允許實驗室網站的訪問者玩他們必須選擇的游戲,在一個又一個假設的情況下,無人駕駛汽車在面臨兩個可怕的選擇時應該選擇殺死哪一組汽車乘客或行人。在經歷了一系列令人反胃的場景之后——是的,我寧愿汽車碾過一個孕婦,而不是五個無家可歸的成年人;不,如果這意味著殺死五名成年乘客,我不會為了躲避兩個孩子而突然轉向——這一游戲揭示了它在你的選擇中確定的模式,以及你的反應如何與其他玩家的反應相比較。

這些信息可以揭示出人意料的后果和令人不快的未被承認的偏見。例如,你可能會了解到,你的決定不成比例地導致了比女性更多的男性死亡,或者你傾向于比游戲中的一般玩家更看重遵守交通規則。

在腎臟問題上,就是采取表面上公平的原則,即腎臟應該給予那些在接受腎臟后可能會有最多壽命的人。在計算機能夠計算潛在接受者的壽命之前,科學家必須為算法提供各種人群的預期壽命數據。但是這導致了一些問題。男人往往比女人早死。美國黑人比任何其他種族的美國人死得更早。2015年,一位65歲的美國白人婦女可能會再活20.5歲,比同齡的黑人長4年。雖然是從良好的意圖開始,但最終卻導致了系統的種族和性別歧視。

“在經濟學中,我們談論不可能性定理。有些東西你可能想得到卻無法得到,”Roth說。“當你分配稀缺資源時,你不能把腎給一個人而不把它給另一個人。計算機不會從各個方面減輕人類的負擔。”

人工智能沒有造成這些道德困境。人類委員會為分配腎臟的最公平方式而不斷苦惱;人類司機仍然不得不在方向盤后面做出可怕的緊急決定。機器可以在幾小時甚至幾分鐘內模擬出人類判斷的結果,這些結果原本可能需要數年才能發現。從長遠來看,這可能會有所幫助:如果一個計算機模型能夠證明特定的腎臟分配政策會對某些群體造成不相稱的不利影響,那么醫生可以在任何人實際受到傷害之前取消這項計劃。但并不是每個人都樂于讓機器參與生死抉擇。

道德機器教給玩家一些西雅圖上帝委員會很久以前學到的東西:必須選擇拯救哪一條生命,知道這個決定會導致別人的死亡或痛苦,感覺很可怕。這部分是人工智能所無法幫助的。人們可以找到組裝椅子的理想方法,然后將這個過程傳授給一臺能夠完美組裝成千上萬把椅子的機器。但卻沒有完美的方法來決定誰生誰死。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論