電子工程師在平時進行電子設計中離不開測試測量所用的儀器儀表,而如何準確用好這些測試儀表,使電子工程師提高設計效率,縮短產品設計周期,正確地運用測量儀表進行安全設計,則成為合格電子工程師必備的硬功夫。為給工程師朋友提供較為全面的測量儀表相關應用知識,或學習,或參考,或溫故而知新,電子發燒友會陸續整合推出《測量儀表安全設計須知》系列章節,敬請留意。

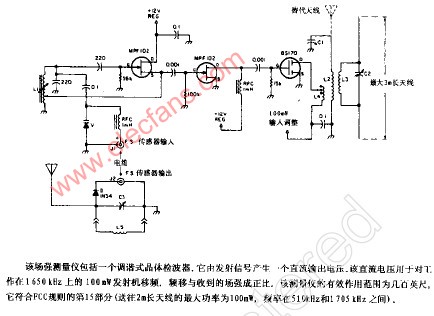

?

一、安規測試基礎問題

Q:為何產品要進行電氣安規測試?

A:這是許多產品制造商最想問的一個問題,當然最普遍的回答是“因為安規標準中有規定。”若您能深入了解電氣安規的背景,便會發現它背后所隱含的責任與意義。電氣安規測試雖然在生產線占了一點時間,但它卻能讓您降低產品因電氣危害而回收的風險,第一次就做對,才是降低成本并維護商譽的正確方法。

Q:何謂電氣傷害(Electrical Shock)?

A:造成電氣傷害的因素有很多種,其中最主要的是電流經過人體所造成的電氣傷害。此類電氣傷害對人類具有直接的影響性,傷害的嚴重性依電能的大小、濕度、接觸面積等有所不同。想像你在浴缸里泡澡時,突然運作中的吹風機掉落在浴缸里,這樣的情況,使得電流從吹風機經過你的身體而流向地面。此時,你的心臟出現不規則心悸、血壓下降,造成不可挽回的悲劇。

Q:何謂Ⅰ類產品與Ⅱ類產品?

A:ClassⅠ 設備是指可接觸之導體零件連接至接地保護導體;當基本絕緣失效時,接地保護導體必須能承受失效誤電流,也就是當基本絕緣失效時,可接觸零件不可變成活電部。簡單地說,電源線有接地腳之設備為ClassⅠ設備 。

ClassⅡ設備不僅依賴『基本絕緣』來防范電缶,且另提供其它的安全預防措施,如『雙重絕緣』或『強化絕緣』。對于保護性接地或安裝條件的可靠性并無條件規定。

Q:電氣傷害的測試主要有哪些?

A:電氣傷害的測試主要分為以下四種:耐壓測試(Dielectric [size=+0]Withstand / Hipot Test):耐壓測試在產品的電源端與地端電路上,施以一高壓并量測其崩潰狀態。絕緣電阻測試(Isolation Resistance Test):量測產品電氣絕緣狀態。漏電流測試(Leakage Current Test ):檢測AC/DC電源流至地端的漏電流是否超過標準。接地保護測試(Protective Ground):檢測可接觸之金屬機構等部位是否有確實接地。

Q:安規標準對於耐壓測試環境是否有特殊的要求?

A:針對制造商或是測試實驗室的測試人員安全, 在歐洲早已行之多年,不論是電子電器、資訊科技產品、家用電器、機械工具或其他設備的制造商及測試人員, 在各項的安規法規里都有章節去規定,不論是UL、 IEC、EN都有,其中內容包括測試區域標示(人員位置、儀器位置、DUT位置)、設備標示(清楚標示"危險"或是測試中的項目)、設備工作臺等相關設施的接地狀態、各測試設備的電氣絕緣能力(IEC 61010)。

Q:什么叫耐壓測試?

A:電子元件技術網給出的解釋是:耐壓測試或高壓測試(HIPOT測試)

,是用來驗證產品的質量和電氣安全特性(如JSI、CSA、BSI、UL、IEC、TUV等等國際安全機構所要求的標準)的一種100%的生產線測試,也是最多人知道的和經常執行的生產線安全測試。HIPOT測試是確定電子絕緣材料足以抵抗瞬間高電壓的一個非破壞性的測試,是適用于所有設備為保證絕緣材料是足夠的的一個高壓測試。進行HIPOT測試的其它原因是,它可以查出可能的瑕疵譬如在制造過程期間造成的漏電距離和電氣間隙不夠。

Q:為何要做耐壓測試?

A:正常情況下,電力系統中的電壓波形是正弦波。電力系統在運行中由于雷擊、操作、故障或電氣設備的參數配合不當等原因,引起系統中某些部分的電壓突然升高,大大超過其額定電壓,這就是過電壓。過電壓按其發生的原因可分為兩大類,一類是由于直接雷擊或雷電感應而引起的過電壓,稱為外部過電壓。雷電沖擊電流和沖擊電壓的幅值都很大,而且持續時間很短,破壞性極大。但由于城鎮及一般工業企業內的3-10kV與以下的架空線路,因受廠房或高大建筑物的屏蔽保護,所以遭受直接雷擊的概率很小,比較安全。而且這里討論的是民用電器,不在上述范圍內,就不進一步討論。另一類是因為電力系統內部的能量轉換或參數變化引起的,例如切合空載線路,切斷空載變壓器,系統內發生單相弧光接地等,稱為內部過電壓。內部過電壓是確定電力系統中各種電氣設備正常絕緣水平的主要依據。也就是說,產品的絕緣結構的設計不但要考慮額定電壓而且要考慮產品使用環境的內部過電壓。耐壓測試就是檢測產品絕緣結構是否能夠承受電力系統的內部過電壓。

Q:AC耐壓測試有什么優點呢?

A:通常AC 耐壓測試比DC耐壓測試更容易獲得安全機構的接受。主要理由是大多數被測物品將工作于AC電壓之下,而且AC耐壓測試提供兩種極性交替給絕緣施加壓力的優點,更接近產品在實際使用中會碰到的壓力。由于AC測試不會給容性負載充電,從開始施加電壓到測試結束電流讀數保持一致。因此,由于不存在監視電流讀數所要求的穩定化問題,也就不需要逐漸升高電壓。這意味著,除非被測產品感應到突然施加的電壓,操作員可以立即施加全電壓并讀出電流而不用等待。由于AC電壓不會給負載充電,在測試之后用不著給被測設備放電。

Q:AC耐壓測試有什么缺點呢?

A:在測試容性負載時,總電流由電抗性電流和泄漏電流組成。當電抗性電流量遠大于真實泄漏電流時,可能難于測出有過量泄漏電流的產品。在測試大容性負載時,所需要的總電流遠大于泄漏電流本身。由于操作員面對更大的電流,這可能是一個更大的危險。

Q:DC耐壓測試有什么優點呢?

A:當被測設備(DUT)充滿了電,流過的就只有真正的泄漏電流。這使DC耐壓測試器能夠清楚地顯示出被測產品的真正泄漏電流。由于充電電流是短暫的,DC耐壓測試器的功率要求通常可以比用來測試同樣產品的AC耐壓測試器的功率要求小得多。

Q:DC耐壓測試儀有什么缺點呢?

A:由于DC耐壓測試的確給被測物(DUT)充電,為了消除在耐壓測試后處置被測物(DUT) 之操作員觸電的危險,在測試后就必須給該被測物(DUT)放電。DC測試會對電容充電。如果DUT實際上用交流電源的話,DC法就沒有模擬實際情況。

Q:AC耐壓測試和DC耐壓測試的區別

A:耐壓測試有兩種:AC耐壓測試和DC耐壓測試。由于絕緣材料的特性決定了交流和直流電壓的擊穿機理不同。大多數絕緣材料和系統都包含了一系列不同的介質。當對之施加交流試驗電壓時,電壓將按材料的介電常數和尺寸等參數的比例來分配電壓。而直流電壓只按材料的電阻的比例來分配電壓。而且實際上,絕緣結構發生擊穿,往往是電擊穿,熱擊穿,放電等多種形式同時存在,很難截然分開。而交流電壓比直流電壓增加了熱擊穿的可能性。所以,我們認為交流耐壓測試比直流耐壓測試更加嚴格。實際操作中,在進行耐壓測試時,如果要使用直流做耐壓測試時,試驗電壓要求比交流工頻的試驗電壓高。一般直流耐壓測試的試驗電壓是通過把交流試驗電壓的有效值乘以一個常數K。通過對比測試,我們有如下的結果:電線電纜產品,常數K選用3; 航空工業,常數K選用1.6 至1.7;CSA對民用產品一般使用1.414。

Q:怎樣確定耐壓測試使用的測試電壓呢?

A:決定耐壓測試的測試電壓取決于您產品所要投入的市場,你必須遵守該國進口管制條例組成部分的安全標準或規定。安全標準中規定了耐壓測試的測試電壓和測試時間。最理想的狀況是請你的客戶給您相關測試要求。一般耐壓測試的測試電壓如下:工作電壓在42V到1000V之間的,測試電壓是工作電壓的兩倍加上1000V。這種測試電壓要施加1分鐘。例如,對于工作于230V的一種產品,測試電壓是1460V。如果減短施加電壓的時間,就必須增大測試電壓。例如,在UL 935中的生產線測試條件:

條件

施加時間(秒)

施加電壓

A

60

1000V + (2 x V)

B

1

1200V + (2.4 x V)

V=最大額定電壓

Q: 什么是耐壓測試的容量,要如何計算?

A:耐壓測試器的容量是指其功率輸出。而耐壓測試器容量決定于最大的輸出電流x最大輸出電壓。例如:5000Vx100mA=500VA

Q:為什么使用AC耐壓測試與DC耐壓測試所量測之漏電流值會不同?

A:被測物的雜散電容是導致AC與DC耐壓測試所量測值不同的主要原因。用AC測試時可能無法充飽這些雜散電容,會有一個持續電流流過這些雜散電容。而用DC測試,一旦被測物上的雜散電容被充飽,剩下的就是被測物實際的漏電電流,故使用AC耐壓測試與DC耐壓測試所量測之漏電流值會有不同 。

Q:什么是耐壓測試之漏電流

A:絕緣體是不導電的,但實際上幾乎沒有什么一種絕緣材料是絕對不導電的。任何一種絕緣材料,在其兩端施加電壓,總會有一定電流通過,這種電流的有功分量叫做泄漏電流,而這種現象也叫做絕緣體的泄漏。

對于電器的測試,泄漏電流是指在沒有故障施加電壓的情況下,電氣中帶相互絕緣的金屬零件之間,或帶電零件與接地零件之間,通過其周圍介質或絕緣表面所形成的電流稱為泄漏電流。按照美國UL標準,泄漏電流是包括電容耦合電流在內的,能從家用電器可觸及部分傳導的電流。泄漏電流包括兩部分,一部分是通過絕緣電阻的傳導電流I1;另一部分是通過分布電容的位移電流I2,后者容抗為XC=1/2pfc與電源頻率成反比,分布電容電流隨頻率升高而增加,所以泄漏電流隨電源頻率升高而增加。例如:用可控硅供電,其諧波分量使泄漏電流增大。

Q:耐壓測試之漏電流與電源泄漏電流(接觸電流)有何不同?

A:耐壓測試是偵測流過被測物絕緣系統之漏電流,以一高于工作電壓之電壓施加于絕緣系統;而電源泄漏電流(接觸電流)則是在被測物正常操作下,以一最不利的條件(電壓、頻率)對被測物量測漏電流。簡單地說,耐壓測試之漏電流為無工作電源下所量測之漏電流,電源泄漏電流(接觸電流)為正常操作下所量測之漏電流 。

Q:接觸電流的分類

A:對于不同結構的電子產品,接觸電流的量測也是有不同的要求,但總括來說接觸電流可分為對地接觸電流Ground Leakage Current、表面對地接觸電流Surface to Line Leakage Current以及表面間接觸電流Surface to Surface Leakage Current測試三種。

Q:為什么要做接觸電流測試?

A:對于 I 類設備的電子產品可觸及的金屬部件或是外殼還應具備良好的接地線路,以作為基本絕緣以外的一種防電擊保護措施。但是[size=+0]我們也經常遇到一些使用者隨意將 I 類設備當成 II 類設備使用,或是說其 I 類設備電源輸入端直接將接地端 (GND) 拔除,這樣就存在一定的安全隱患。即便如此,作為生產廠商有義務去避免這種情況對使用者造成的危險。這就是為什么要做接觸電流測試的目的所在。

Q:為什么耐壓測試之漏電電流設定無一標準?

A:在AC耐壓測試時因被測物種類不同,且被測物內都會有雜散電容存在以及測試電壓不同就會有不同的漏電電流故無一標準。

Q:如何決定測試電壓?

A:決定測試電壓最好的方法就是依據測試所需之規格設定。一般而言,我們會依2倍的工作電壓加上1000V作為測試電壓設定。例如一產品的工作電壓是115VAC的話,我們就以2 x 115 + 1000 = 1230 Volt作為測試電壓。當然,測試電壓也會因絕緣層的等級之不同而有不同的設定。

Q:Dielectric Voltage Withstand Testing、High Potential Testing、Hipot Testing有什么不同?

A:這三個名詞都是相同的意思,只是在測試產業中常交替使用。

Q:絕緣阻抗(IR)測試是什么?

A:絕緣電阻測試和耐壓測試非常相似。把最高達1000V的DC電壓施加到需要測試的兩點。IR測試給出的通常是以兆歐為單位的電阻值,而不是耐壓測試得出的Pass / Fail表示。一般典型的是,測試電壓為500V 直流,絕緣電阻(IR)的值不得低于幾兆歐。絕緣阻抗測試為非破壞試驗,且能偵測絕緣是否良好,在某些規范中,是先做絕緣阻抗測試再進行耐壓測試,而絕緣阻抗測試無法通過時,往往耐壓測試也無法通過。

Q:接地阻抗(Ground Bond)測試是什么?

A:接地連接測試,有人稱之為接地連續性(Ground Continuity)測試,測量在DUT的機架與接地柱之間的阻抗。接地連接測試確定,該產品要是壞了的話DUT的保護電路是否能夠勝任地處理故障電流。接地連接測試器將產生通過接地電路的,最大達到30A的DC電流或AC 均方根值電流(CSA要求量測40A),從而確定接地電路的阻抗,其一般在0.1奧姆以下。

Q:耐壓測試與絕緣電阻測試之間有什么不同呢?

A:IR測試是一種定性測試,它給出絕緣系統的相對質量的一個表示。通常用500V或1000V的DC 電壓進行測試,結果用兆歐電阻來量測。耐壓測試也給被測物(DUT)施加高壓,但所加電壓比IR 測試的高。其可以在AC或DC電壓下進行。結果用毫安培或微安來量測。在有些規格中,先進行IR測試,接著再進行耐壓測試。如果一個被測物(DUT)無法通過IR測試,則此被測物(DUT)也無法通過在更高的電壓下進行的耐壓測試。

Q:為何接地阻抗測試要有開路電壓限制? 為何建議使用交流(AC)電流?

A:接地阻抗測試的目的是要確保當設備產品發生異常狀況時,保護接地線可允許承受故障電流流過以確保使用者的安全。安規標準測試電壓要求開路電壓最大值不可以超過 12V 的限制,即是基于使用者的安全考慮,一旦被測物發生測試故障時,可以減低操作人員遭受電擊的危險。而一般標準要求接地電阻要小于 0.1ohm,建議采以頻率可以選擇 50Hz或 60Hz 的交流電流測試 ,以符合產品實際的工作環境。

Q:耐壓測試與電源泄漏測試測出的泄漏電流兩者有什么不同呢?

A:耐壓測試與電源泄漏測試之間是有一些差異,但一般而言, 這些差別可被概括如下。耐壓測試是利用高電壓對產品的絕緣加壓以確定是否產品的絕緣強度足夠防止過量的泄漏電流。 泄漏電流測試是量測產品在使用下,在正常和電源單一故障狀態下所流經產品的泄漏電流量。

Q:在直流耐壓測試時,如何斷定電容性負載的放電時間?

A:放電時間之不同是視被測試物之電容量以及耐壓測試機之放電電路而定。電容量越大所需的放電時間越長。

二、電子護照安全機制及測試

?

本文結合電子護照的多種安全機制,分析其優缺點,給出了系統安全測試驗證解決方案,為電子護照產品的測試驗收、逐代推出和升級改造提供參考依據。

?

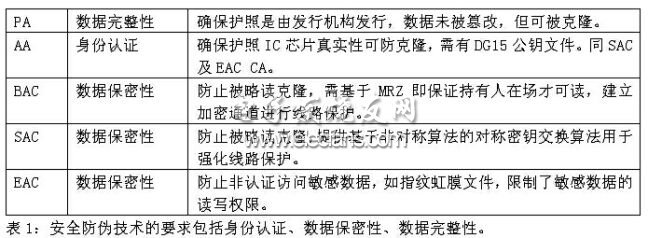

電子護照安全機制 在ICAO制訂的標準DOC9303中,定義了兩類安全機制,即數據認證機制和訪問控制機制。數據認證機制包括被動認證(Passive Authentication,PA)和主動認證(Active Authentication,AA);訪問控制機制包括基本訪問控制(Basic Access Control,BAC)和擴展訪問控制(Extended Access Control,EAC),最近又基于PACE(Password Authenticated Connection Establishment)協議,作為BAC的補充制定了SAC(Supplemental Access Control)規范。在ICAO標準中,對PA/AA/BAC/SAC有明確定義并制定了詳細的測試標準,在歐洲BSI標準中則制訂了EAC相關標準,分別為EAC v1.11和EAC v2.0,另外制定了針對v1.11的測試標準EAC v1.12,EAC作為可選安全選項在荷蘭、比利時、芬蘭等國已使用,美英日尚未使用,默認接受克隆欺詐。

?

基于以上安全機制,可將電子護照劃分為四代,第一代為明文,僅支持PA;第二代支持BAC/AA;第三代支持SAC;第四代支持EAC。其中第一代實現了電子化,但安全準確性由檢查系統(IS)來保證,明文通信易被偷聽和克隆;第二代加入了BAC或AA,BAC基于DES和Hash實現線路保護,AA則實現芯片真偽驗證,能防偷聽克隆;第三代引入SAC增強了BAC線路保護低熵特性,基于DH/ECDH算法建立了更強的線路保護;第四代為EAC,實現芯片身份真偽驗證并基于非對稱算法對檢查系統身份真偽進行驗證。目前實際發行國家多采用第二代BAC,而第四代EAC多在歐洲國家使用,第三代SAC剛出現不久,預計將會逐步取代第二代BAC。 電子護照安全機制的局限性 在安全防偽技術中,有三個要求:身份認證、數據保密性、數據完整性(見表1)。

?

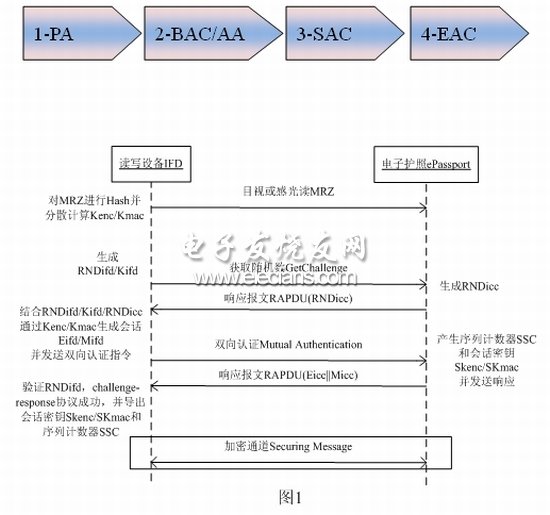

BAC通過挑戰應答協議實現,即以MRZ的哈希值為種子進行密鑰分散得到基本訪問密鑰對(KENC,KMAC), 然后通過GetChallenge和Mutual Authentication兩條指令實現挑戰應答協議,建立會話密鑰并結合包含隨機數的消息序列計數器進行基于對稱密鑰算法的線路保護。BAC的缺點是通過MRZ中的證件號、出生日期和有效期來生成共享密鑰,具有有限的隨機性且基于對稱密鑰算法,改進方法包括:MRZ要OCR讀二維條形碼而非目視;增加私鑰計算長度。

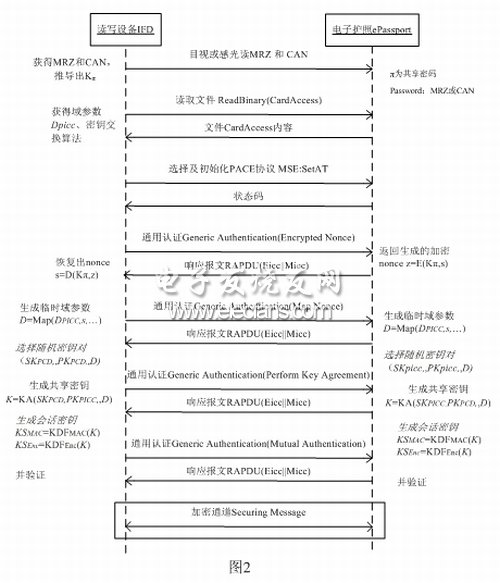

SAC基于PACE協議

???

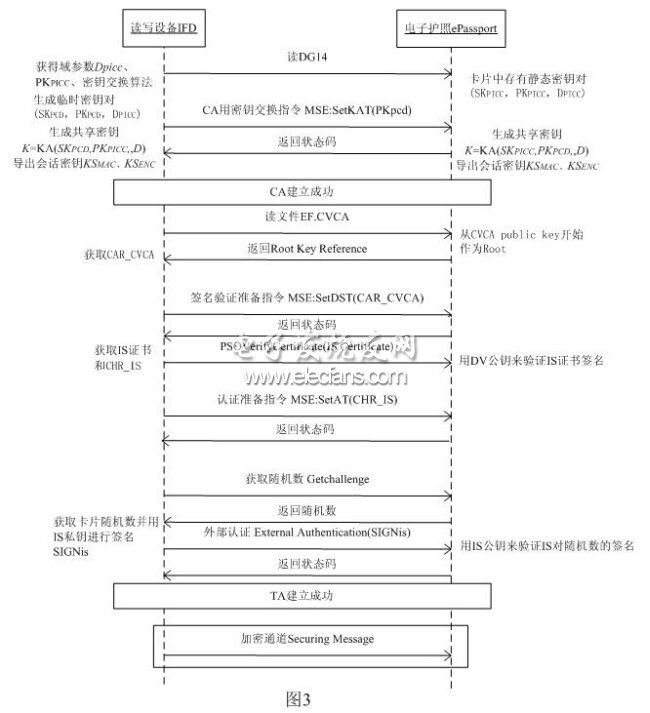

?????? SAC基于PACE協議技術并通過引入非對稱算法建立跟密碼無關的更強的會話密鑰。當卡片既支持PACE又支持BAC時,必須使用PACE,通關檢查系統必須具有PACE功能。PACE協議中使用了DH或ECDH算法,這種算法也在EAC的CA(Chip Authentication)中使用,可以認為SAC正是ICAO將CA通過PACE協議形式引入的,這種技術仍是基于芯片運算的(需支持AES),故該功能在電子護照推廣中對芯片運算功能有要求。SAC的特點是采用密鑰交換算法,其有效性依賴于計算離散對數的難度,需要防重演攻擊和中間人攻擊,SAC采取的措施是通過隨機數來協商一個臨時全局參數用來防重演攻擊,認證令牌用來防中間人攻擊。 EAC的特點是加入了證書期限并進行了管理,包括芯片認證(CA)和終端認證(TA)兩個步驟,其中CA是類似AA的技術,用于驗證電子護照中芯片的真實性,支持算法有:DH算法和ECDH算法,需要讀取DG14中公鑰信息通過密鑰交換算法產生新的加密通道用的密鑰對(KENC,KMAC);

?

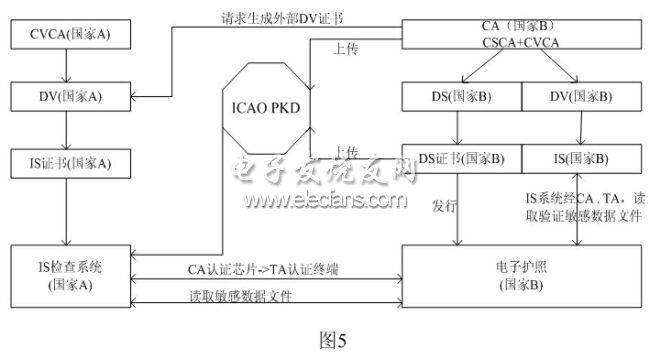

TA則用于認證外部終端并檢查權限是否可訪問敏感數據,在認證外部終端時通過CVCA->DV->IS的證書鏈形式來認證(其中CVCA=國家檢查CA->發布DV證書, DV=證件檢查機構->發布IS證書,IS=自動化邊防檢查系統->讀取護照芯片資料并做通關),認證過程中可能會更新芯片中某些信息如最新日期、EF.CVCA中的信任點甚至切換使用算法類型等,支持的算法有:RSA、RSA-PSS和ECDSA等。TA需要外部證書PKI系統甚至ICAO PKD的支持,該功能用于認證通關檢查系統或讀卡設備的合法性,實現了完整的雙向信任評價機制。 電子護照安全機制測試 目前電子護照認證測試仍依賴于國外第三方機構,且隨著CPU技術發展,破解密鑰所需時間越來越短而護照有效期長達5或10年,安全機制及測試仍需進一步研究和升級。此外,各國部署后支持的特征不太一樣,有的僅支持第一代PA,有的則支持到第二代BAC甚至第四代EAC,這種差異性也造成了安全漏洞。 本文給出的測試系統由RFID電子護照識讀系統、測試平臺軟件、測試套件組成,具體見圖4。其中測試套件分為安全抗攻擊測試、一致性測試、兼容性測試。

?

安全抗攻擊測試包括:RFID技術導致的近場隱蔽掃描;RFID技術導致的隱蔽跟蹤;14443協議層面的抗攻擊測試;防克隆防略讀測試;防竊聽測試;持有人生物特征數據泄漏導致的安全漏洞;安全算法本身脆弱性測試。 該部分測試在一致性測試套件中并不涉及,與芯片攻擊測試不同,該部分是基于安全機制和經驗分享后的安全漏洞,是針對應用而言的,而芯片攻擊測試是基于硬件的,采用如SPA/DPA、SEMA/DEMA、DFA、時間分析攻擊/差分耗時攻擊等技術。 一致性測試即協議符合度測試,不同安全機制采用不同的安全測試標準。BAC一致性測試在ICAO測試規范中有詳細定義,主要包括:(1)Select和Read Binary兩條最小命令集指令(2)BAC保護模式和BAC未保護模式下使用這兩條指令分別讀16個LDS文件測試。在建立BAC會話密鑰中使用的另外兩條基本指令是Get Challenge和External Authentication。SAC尚未定義測試規范,可參照EAC中CA測試部分,下面重點介紹EAC測試。 如圖5所示,實現EAC由幾個部分組成:PKD、國家電子護照簽發機構、國家電子護照驗證機構、支持EAC功能的電子護照。EAC測試分為EAC一致性測試、EAC護照和IS兼容性測試、PKD互用性測試。EAC本身不能阻止精確拷貝和芯片替換,有非對稱算法運算功能的芯片提供認證運算,而之外的所有設施均只為提供證書管理和使用,最高層證書是由國家簽發驗證機構簽發的自簽名證書且在接收國為信任起點或證書鏈最高端。

?

在PKD架構下實現的EAC一致性測試架構見圖5,實現了發證領證->國內海關(出關)->國外海關(入關)->國外海關(出關)->國內海關(入關)等操作的測試。國家B發行電子護照,該護照在本國的海關出關通過相應的IS檢查系統包含的證書鏈(CVCA(國家B)->國內DV->IS)驗證EAC,完成人臉指紋或虹膜的安全檢查,到國家A,則基于國家A的IS檢查系統的證書鏈(CVCA(國家B)->國外DV->IS)驗證EAC,完成人臉指紋或虹膜的安全檢查,返回國內則類似操作。ICAO PKD起到存儲共享作用。 BSI給出的EAC一致性測試結合EAC子過程CA/TA、證書鏈、訪問權限、日期信任點更新等測試點對安全機制進行符合度測試,依據是測試標準EAC v1.12,主要包括了如下幾個部分(表2)。

?

測試系統從不同角度給出了安全機制的測試,兼容性測試關注的是卡機兼容問題,安全抗攻擊測試關注的是安全漏洞,而一致性測試則致力于協議符合度。測試系統需要隨著技術的不斷更新而不斷改進,一個持續改進的系統對產品的穩定性、安全性有積極意義。 本文小結 電子護照作為二代身 份證后的另一個重量級身份識別產品,必然要經歷不同階段的演化,尤其是安全機制,基于第二代BAC已是成熟技術,新引進的SAC作為第三代在實現上也已比較成熟,假以時日必能得到推廣,而歐洲標準EAC作為第四代和一種更為復雜的安全機制,必將引起重視并影響電子護照的發展和升級換代。

三、電子組合儀表的故障檢查

汽車電子組合儀表的檢測與故障診斷,除由車載微機自診斷系統進行自診斷外,還可使用專門的檢測設備對其進行檢測和診斷。在檢測時應首先將傳感器電路斷開或拆下,用檢測設備對它們逐個進行檢查。

?

汽車電子儀表顯示系統的故障一般都出在傳感器、針狀連接器和導線、個別儀表及顯示器上。其檢測方法是如下。

?

(1)傳感器的檢測

?

對各種電阻式傳感器的檢測,通常是采用測量其電阻的方法來判斷其好壞,即把所測得的電阻值與其規定的標準電阻值相比較,判斷傳感器有無故障。若所測得的電阻值小于規定值時,此時傳感器內部短路;若測得電阻值很大,則說明傳感器內部斷路或接觸不良,應該更換傳感器。

?

(2)針狀連接器的檢測

?

采用電子儀表的汽車,往往要用很多連接器把線束連接到儀表板上去。這些連接器一般都采用不同顏色,以便辨認它屬于哪一部分的連接。為保證其連接牢固、可靠,連接器上設有閉鎖裝置。在進行檢測時,要注意防止連接器的閉鎖裝置、針狀插頭以及插座等受損、毀壞。特別是將測試設備與其導線連接時,最好使用備用的連接器插頭,以防連接器針狀插頭腐損、松動等而造成接觸不良。

?

(3)個別儀表的故障檢查

?

個別儀表發生故障,首先應檢查各導線的連接情況,包括各連接器接觸情況,線束是否破損、搭鐵、短路和斷路等。然后再用檢測設備分別對該儀表及傳感器進行測試,以判明故障。

?

(4)顯示屏上部分筆畫、線段故障

?

電子組合儀表上的顯示屏部分筆畫、線段出現故障,應將儀表板上的顯示器調整到靜態顯示狀態,仔細觀察是否還有別的故障。如果僅有1~2個筆畫或線段不發亮或不顯示,則說明邏輯電路板通過多路傳輸的脈沖信號正確,可能只是顯示裝置的部分線段工作不正常。遇此情況應進一步檢查,屬于接觸不良的應加以緊固,確保其電路暢通;若是電子顯示器件本身問題,通常只有更換顯示器件或顯示電路板了。

四、從哥倫比亞飛機失事事件談飛機防雷措施

????? 民航飛機在雷雨天氣中如何防雷?雷電對飛機又有怎樣的傷害?目前飛機防雷已經成為保護人民群眾安全的一個重要領域。 8月16日,一架客機在哥倫比亞圣安德烈斯島降落時遭雷擊墜毀,造成有1人死亡,120人受傷,其中5人重傷,飛機機身被斷成3段,飛機損毀嚴重。飛機防雷再次成為大家議論的焦點,乘坐飛機是否安全,飛機對雷電又有怎么樣的防護措施了?

我們知道通常雷擊有三種主要形式:其一是帶電的云層與大地上某一點之間發生迅猛的放電現象,叫做“直擊雷”。其二是帶電云層由于靜電感應作用,使地面某一范圍帶上異種電荷。當直擊雷發生以后,云層帶電迅速消失,而地面某些范圍由于散流電阻大,以致出現局部高電壓,或者由于直擊雷放電過程中,強大的脈沖電流對周圍的導線或金屬物產生電磁感應發生高電壓以致發生閃擊的現象,叫做“二次雷”或稱“感應雷”。其三是“球形雷”。可以通過對事件的描述,這次的雷擊應該屬于第二種“二次雷”,對于飛機的影響相對較大。

而且強雷暴天氣常伴有閃電、雷鳴、暴雨、大風,有時還會出現冰雹、龍卷風和下擊暴流等災害性天氣。當飛機進入強雷暴活動區內,輕者造成飛機損傷,重者機毀人亡。目前世界上一半的飛機失事都由雷暴天氣引起。如2000年6月22日的武航空難便是雷暴引起。面對如此猛烈的雷電,飛機又有做怎樣的防雷措施了?

據了解,在空中飛行的飛機是不安裝避雷針的,但飛機還是有避雷裝置的。實際上避雷針是一個引雷針,安裝在地面的建筑物或構筑物上,它的作用是將空中的雷擊所產生的電流,通過接閃器、引下線和接地體引到大地,從而保護了財產和人身安全。而飛機飛行和地面是不產生接觸的,所以飛機都沒有避雷針。飛機上的防雷裝置是安裝在飛機主翼或尾翼尖端處的“靜電釋放器”,它是像刷子一樣的金屬放電刷,約3根手指粗,由幾十根很細的針組成,總的電阻相對機身來說是非常小的。根據尖端放電的原理,放電刷能夠將飛機外殼累積的大量電荷放至大氣中,有的飛機上安裝的靜電釋放器多達十幾個。

另外,飛機外殼中非金屬材料制成的結構一般都裝有避雷條,比如,機頭雷達天線罩的表面貼有避雷條,尾翼也埋了避雷條,它們的作用是為了使雷電電流順利通過機殼表面。因此,當飛機受到雷擊時,上述的防雷裝置會幫助電流經過機殼傳輸到機身或機翼伸出的金屬放電刷而迅速放電。飛機每飛行數萬小時就可能會遭雷擊一次,但由于機殼大部分皆是導體,因此當飛機遭雷擊時,電流會經由機殼流過,不會形成“電壓差”,并由機身或機翼伸出的避雷針放電,并不會進入導體內部傷害到里頭的乘客,有時強大的電流在流過機身或機翼表皮時會留下小小的燒蝕洞或缺口,對飛行并無大礙,因為現代新型的飛機都具有密封性佳、防止火花引爆的結構油箱。

飛機上都會裝有雷達,天線朝向地面,這樣在平面位置顯示器上就顯示出了一幅"雷達地圖",領航員通過觀看雷達地圖,就能隨時知道雷暴發生的情況,保證飛機按航線飛行。可以說,飛機在應對雷電已經是做好了準備。

飛機本身已經做好了相當的防雷措施,但要真正避免被雷擊的事件發生,還需要嚴格執行繞飛雷雨等的有關規定。畢竟雷電的威力相當之大,再好的防護措施都有可能出現問題,采用雷達預先了解雷電區域,提前繞行才是保證飛機安全的基本保障。從本次哥倫比亞事件看出,飛行員在距離跑道相當近的距離里發現了雷電,卻并沒有避開,依舊照常降落,導致了事故的發生。所幸的是,并未出現大的人員傷亡,可算是不幸之中的大幸。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論