1979年,在四川大足縣的12歲農村少年唐雨突然具有了“耳朵識字”的神通。原本是當地的一件稀罕的談資,結果后來引起了當地媒體的報道,后來又居然經過中國的權威科技期刊《自然雜志》的“確證”和香港《明報》(金庸老爺子辦的報紙)的“轉發”,竟然就成了中國一場“氣功熱”的開端。

(1980年,第4期《自然雜志》封面 )

一時間,中國遍地出神童,華夏神州盡神通。以“意念發功”、“透視看物”、“隔空探物”為代表的特異功能開始大行其道,各種能人異士層出不窮。最后竟然搞出來“意念操控導彈”、“遠程發功滅森林大火”的鬧劇。

我們可以這樣理解,“心靈感應”一直是人類的執念,中國民間把這種愿望想象成了各種神力,西方社會就把這種愿望歸結成變異,就像《X戰警》里的光頭教授一樣,可以用意念操控人心,萬磁王用意念控制磁場啥的。

現如今,腦機接口技術成為人類通向“心靈感應”的又一條路徑。這一次,科學家們找到了另一條有足夠的因果鏈條的解決方案,通過讀取大腦中的特定神經信號,建立起與人類認知和行動相關的聯接,從而實現直接用大腦來“操控外物”。

關于腦機接口,最近看到一句非常打動人的比喻:“腦機接口是人類往大腦宇宙發射的第一顆人造衛星。”非常有詩意吧。

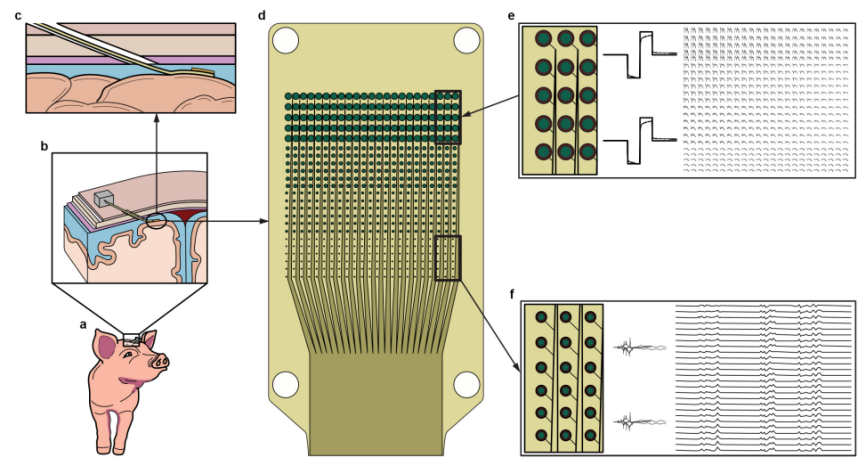

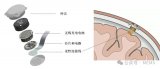

科技狂人馬斯克已經把Neuralink研制的第一代腦機接口安裝到豬的大腦上了,目前來看這些豬還活蹦亂跳地活著。也有科學團隊將信號傳感器通過靜脈注射的方式成功送到了人類的腦內,目前對身體暫無影響。

人類對腦機接口的探索終于邁出了一小步,大腦人造衛星開始上天。那么,人類能否通過大腦植入的這些裝置實現“隔空探物”的意念操控,也就是所謂“心靈感應”嗎?

答案是可能實現,但問題是要實現哪一種?

腦機接口成立的依據就在于,不像那些訴諸于神跡或者籠統歸因的假說,一來要找到具有高度相關性的因果,二來不能打百分之百的保票,承諾超出范圍的事情。

所以,當我們說使用“腦機接口”來實現“心靈感應”的時候,你就要問下你要的“心靈感應”到底是哪一種?

如果說只是想要用腦電波信號來遙控機器人實現一些前進、后退之類的動作,那么,根本不用在大腦皮層植入芯片,現在已經有一些設備,比如使用一個小型的腦電圖頭盔,就可以讀取大腦的上百億個神經元的全部電信號,只需要使用者足夠集中注意力想象前進或者后退的想法,頭盔就能識別這些信號符,從而遙控機器人做些簡單動作。

但是你要想跟“八臂哪吒”甚至“千手觀音”一樣,比如,一邊用雙手摸肚子,一邊用手來摸摸頭,一邊想控制機器人去廚房切菜,一邊還想寫點東西來個多任務操作,這估計就突破了大腦能力的上限。

要知道,因為大腦和身體的局限,很多事情本身是無法一心多用的,特別是像丹尼爾卡尼曼《思考:快與慢》當中的系統2的任務。其根本原因在于我們在處理復雜任務時候已經出現特別多的神經信號,如果是大腦發出的信號太多,甚至相互沖突,那么這些信號噪音就會越大,我們的植入芯片對于信號的識別就越差,那么我們對于大腦植入芯片的控制能力也就越差。

我們自然希望可以理解大腦每一個信號,但是我們肯定不想要一個無法理解大腦信號的植入裝置。因此,更可能的是我們應該首先能夠訓練那些信號涵義更為明確的大腦信號,以及能夠理解這些信號的裝置。

也就是說,我們肯定不滿足于用腦機接口技術只是實現一些前后的位移任務,也不要奢求實現一些超人類能力的行為。但我們可以在這中間尋求一些更大膽創新,但是更有價值的功能,比如操控飛行。

無論是清醒的想象,還是在夢境中,我們幾乎可能都能以飛行視角來想象飛行。如果我們能夠通過意識控制一架無人機在空中自由飛行,或者通過像《鋼鐵俠》中男主斯塔克的飛行裝甲,直接讓大腦控制飛行的某些任務。當然,由于這種“心靈感應”任務的復雜性,使得腦機接口裝置更容易受到腦神經信號噪音的影響。因此,我們一方面不僅需要高可靠性的大腦植入芯片,也需要高度智能化控制的外接裝備。

想要實現這些,確實太難了。那么,現在我們進行到哪一步了呢?

心靈感應的“普通版本”

氣功也好,變異也罷,這些所實現的“心靈感應”沒有利用任何已知的任何一種力量來操控對象,已經嚴重超越了物理學的范疇,只能歸結為神話或者說軟科幻類型。而如果我們把“心靈感應”界定為通過已知的物理作用對外物施加作用力,那么我們至少可以得到一個“普通版”的心靈感應,而這些是正在實現的。

一些實驗室已經實現在人類和靈長類動物身體上研制一種控制鉸接式手臂的植入式電極;一個實驗室可以基于腦電圖基礎界面,研制操控型機器人手臂和小型自主機器人;還有研究者研制出一種基于腦電圖基礎界面的操控型外骨骼,現已證實癱瘓患者可以操作,實現使用該外骨骼結構行走,甚至踢足球。

2014年的巴西世界杯上,一名癱瘓的巴西少年,就嘗試用腦控的機械外骨骼裝置為這場世界杯開出第一個球。我們看到當時的這項技術存在很多不完善的地方,外骨骼裝置體積龐大、笨重,開球的行為也是象征意義大于實際功能表現。

這些嘗試帶給我們很多的啟發和想象。對于那些身患殘疾、肢體缺失或者行動不便的人們來說,這些“技術型”的心靈感應能力的實現,對他們而言無疑是一種巨大的福祉。

現在,研究者正在通過植入性裝置技術來治療一些原本難以治療的腦部疾病,包括像視力損失、聽力損失、癲癇,還有我們所熟悉的一些比較可怕的疾病,包括帕金森癥、抑郁癥等,以及更嚴重的癱瘓疾病。研究人員希望通過植入可刺激神經的芯片,來將其和脊柱神經元聯系在一起,用以恢復大腦和身體的功能。

最近,加州大學舊金山分校(UCSF)的一支研究團隊,已經在癱瘓患者身上演示了首個“即插即用”的“大腦義體”。借助腦機接口的裝置來解碼大腦的電信號。研究者發現,隨著時間的推移,使用者的大腦會出現優化自身的活動,無需每日重新校準,也可以更好地控制BCI設備。未來這項實驗可以用來改善阿爾茨海默病的篩查、對內部器官的監測、以及讓癱瘓患者重新獲得對義肢的控制能力。

盡管我們看到這些項目目前仍然在測試階段,距離大規模的臨床應用還有距離,但足以照見這項極速未來可能具有的廣闊應用前景。

瞄準未來,“隔空探物”的心靈感應能走多遠?

從通過意識來控制物體移動,到用意念來控制遠距離飛行,這些“心靈感應”的技術已經走向成熟,那么實現心靈感應的下一步進展,就是讓神經系統直接通過植入大腦的芯片來控制機械臂、外骨骼、輪椅等交通工具,實現“人機合一”。

邁出這一步后,人類可能會迎來一場新的交互革命的生理。

“未來人類意識能無線連接并控制任何物聯網設備。”

這是美國華盛頓大學神經技術中心副主任Rajesh Rao給出腦機接口未來發展的判斷。隨著世界越來越多采用無線連接的設備組成一個龐大的“物聯網”,而現在我們主要認知的交互方式仍然停留在按鈕觸摸、語音控制和遠程APP控制。

在更加智能化的世界當中,腦機接口的普及,可能將使得人類通過意識與設備建立無線連接,并通過意念來遙控任何的物聯網設備。

這一設想不可謂不大膽。但是想要實現這一目標,仍然有三個層面的關鍵阻礙。

一個是技術難度,就如開始我們談到的,就是腦機接口設備對大腦釋放出的電信號的準確識別。埃隆·馬斯克的Neuralink所做的工作目前還處在這一階段,而且還有很多難題要攻克。一個是倫理難度,盡管我們能看到那只賽博朋克豬的腦電波反應,但是我們如何從其反應中準確讀出豬的行為編碼。現在只是解決了芯片植入大腦的風險性問題,但是沒有解決植入芯片的實用性問題。

再一個是倫理問題。如果未來腦機接口技術被廣泛應用,那么是否會出現使用這一技術的人類的能力要比沒有使用腦機接口技術的人類更強大,那么在學習、就業等競爭方面是否會出現無法逾越的鴻溝。一些商業機構是否會歧視這些不提供大腦“數據”的人類,都將成為未來可能出現的問題。

再一個技術風險。如果腦機接口裝置可以解讀大腦信號,控制外在設備。反過來,那么外在的數據入侵是否會導致腦機接口對大腦的傷害,比如刪除和修改記憶,擾亂大腦信號,從而對人體產生巨大傷害等問題。

不管怎樣,這些阻礙或問題,都無法阻礙技術的突破,只要有理論上的可能性,人們就會去尋找可實現的方法,現實的政策也自然會給這些嘗試開一些綠燈。

正如10月底剛剛公布,在《神經介入外科期刊》上發表的墨爾本大學的那項靜脈植入的方案中,這一實驗已經在兩名患有兩位肌萎縮側索硬化(ALS)并失去上肢運動能力的參與者身上進行了成功實驗,通過運動神經假體與眼動跟蹤儀結合使用,能夠控制Windows 10并獨立執行遠程通信、網上購物和銀行任務等任務。

而且也通過了澳大利亞的圣文森特醫院墨爾本人類研究道德委員會的批準,也符合FDA去年頒布的《癱瘓或截肢患者的BCI設備非臨床測試和臨床考慮》這項指南,意味著這一技術已經符合標準,距離上市商用可能就一步之遙。

只要我們人類不好高騖遠,或者過于激進,而是能夠在可控范圍內逐步提高腦機接口的交互性,嚴格控制其應用范圍和場景,逐步完善其法律規定,相信未來“隔空探物”將不再是少數能人異士的神話,“心靈感應”也不再是變異者的超能力。

只不過,我們盡量要控制其濫用的風險,而是將其更多應用在那些真正需要這項技術的人群之上。如果我是一個正常人,我還是樂意用手指或聲音來控制一盞燈,而不是靠大腦冥想來關掉一盞燈。想想這個場景,還是太過“驚悚”了。

責任編輯:PSY

-

裝置

+關注

關注

0文章

344瀏覽量

21544 -

腦機接口

+關注

關注

8文章

374瀏覽量

21549 -

腦電波

+關注

關注

0文章

52瀏覽量

17015

發布評論請先 登錄

相關推薦

華山醫院成功實施腦機接口臨床植入試驗

腦機接口路線之爭愈演愈烈,馬斯克的Neuralink迎勁敵

腦機接口:大腦植入裝置是否實現“隔空探物”、“心靈感應”嗎?

腦機接口:大腦植入裝置是否實現“隔空探物”、“心靈感應”嗎?

評論