近期,市場監管總局發布了《關于平臺經濟領域的反壟斷指南(征求意見稿)》。媒體圈結合螞蟻暫停上市事件,掀起了一場反壟斷輿論風暴。

新財富一篇文章《收割者:騰訊阿里的20萬億生態圈》指出:“通過近年5000億-6000億元規模的投資并購,騰訊與阿里巴巴分別構筑了10萬億市值的生態圈,5年間膨脹了10倍。相比之下,上海市地方政府控制的上市公司總市值為2.8萬億元;深圳300余家上市公司總市值11萬億元;A股總市值10萬億美元。騰訊與阿里的資本能量,甚至已能與一座一線城市比肩。【1】”

很多人深感互聯網巨頭給生活帶來了諸多便利,但也對他們的市場支配力量以及引發的財富集中效應感到擔憂。

在歐美國家,反壟斷調查猶如懸在Facebook、谷歌頭上的達摩克利斯之劍。騰訊、阿里是否會面臨類似的監管與調查?反壟斷,一直是一個非常有爭議的話題。行政性壟斷,在經濟學界早已形成共識,已無需討論。但是關于對自然壟斷的調查,經濟學家分歧很大。

如何界定壟斷?反壟斷的標準是什么?難道“大即原罪”嗎?反壟斷到底是支持創新者,還是打擊了創新者?Facebook、谷歌、騰訊、阿里等巨頭制造的市場集中,是提高了經濟效率,還是損害了社會福利?

反壟斷,不僅是法律問題,更是復雜的經濟學問題。本文從美國反壟斷簡史的角度,以經濟學原理解析自然壟斷與反壟斷法。

1糊里糊涂的反壟斷

1890年,世界上第一部反壟斷法《反托拉斯法》誕生。這部被譽為“經濟憲法”的法律,是政治斗爭的產物。

19世紀最后20年,美國財團發明了托拉斯組織,聯合同類大型企業,一致行動主宰市場和控制價格。這導致嚴重的二元經濟【2】,內核是托拉斯及大型企業經濟圈,外圍是圍繞著內核形成的大量激烈競爭的小企業及困苦的底層工人。

1904年,美國各經濟部門的托拉斯組織掌握的資本總量高達204億美元,其中1/3的資本掌握在7家大托拉斯的手中。1910年,托拉斯在美國一些工業部門的生產中所占比重如下:紡織工業為50%,玻璃制造業為54%,棉布印染業為60%,食品制造業為60%,釀酒業為72%,金屬工業(不包括鋼鐵)為77%,化學工業為81%,鋼鐵工業為84%【3】。

在外圍,大量中小企業主、農場主、工人階級被托拉斯擠壓了生存空間,處于被社會淘汰的邊緣。底層農民、小企業主、反壟斷黨、聯合勞動黨爆發了轟轟烈烈的反托拉斯運動,如格蘭奇運動、綠背紙幣運動、無政府主義運動,試圖打破鍍金時代沉悶的政治空氣。

所以,這部應政治訴求而生的法律,缺乏足夠的法理論證,顯得“簡陋”。該法第二條規定禁止“壟斷”和意欲壟斷的陰謀。但是,無論是該法的正文還是附件,都沒有給出“壟斷”的確切含義,或逐條指明哪些行為是被禁止的。

立法者謝爾曼認為具體標準應由法官來判斷:“我們很難通過對法律詞匯的定義,在合法的和不合法的商業聯合中畫出一道精確的線來。在每一個個案中必須要留給法庭去決定其是否合法。”

當然,這是美國判例法的慣例。但謝爾曼也承認反托拉斯法“并沒有宣布一項新的法律原則,僅僅是將那些老的、廣為人知的普通法原則授予了我們復雜的州和聯邦的司法機關。”

這部法律的出臺似乎只是為了平息民憤,以至于此后十幾年幾乎成了一紙空文。當時有人這么評價這部法律:“該法案本身,除了平息了人們提起反托拉斯之訴訟——任何訴訟——的呼聲外,什么事情也沒有做,什么問題也沒有解決。”

諷刺的是,《反托拉斯法》出臺后,托拉斯組織反而快速崛起。1904年美國共有318家托拉斯,其中93%是1890年該法出臺后產生的。

同時,還出現過一些離奇的判決。1895年,第一個反壟斷案是著名的美國聯邦政府訴奈特公司案。當時,美國精制糖公司試圖以交換股份的方式整合包括奈特公司在內的四家大公司,這四家公司控制了美國精制糖產業98%的份額。美國聯邦政府將奈特等公司告上法庭,官司打到最高法院。

大法官認為,四家公司控制了絕對的市場份額,這種行為構成了壟斷。但關鍵問題是,《反托拉斯法》僅適用于貿易及商業領域,不適用于生產領域。

這部法律的全稱是《保護貿易及商業以免非法限制及壟斷法案》,沒有涵蓋生產、制造或工業領域。最終,法官裁決以8:1判決政府敗訴。

這個判決出來后,當時所有制造領域的托拉斯組織都免于《反托拉斯法》的制裁。相反,工會組織和工人罷工反而成為反壟斷的目標。當時工人聯合起來罷工、要求加工資等一致行動,被認為是一種壟斷行為,工會組織被認為是壟斷組織。

1894年,普爾曼罷工拒絕運輸郵件,聯邦政府以“限制貿易罪”將罷工領袖尤金·德布斯起訴到最高法院。結果大法官依據反托拉斯法判處德布斯有罪。

從1890年到1897年,最早的13個被認定為違反《反托拉斯法》的案件中,有12個是針對勞工組織的。從1890-1900年的18起反托拉斯案件中,沒有一起托拉斯遭到解散。

如此,這部由政治因素催生的法律,又變成了政治斗爭的工具,進而引發更為激烈的社會對抗。

在那個大激蕩的歲月里,威廉·麥金萊總統締造了經濟繁榮,被譽為“繁榮總統”。但是,民間普遍卻認為,麥金萊總統是資本家的傀儡,給他起了個外號叫“漢納的孩子”。當時有一個著名的實業家叫馬克·漢納,他在伊利湖地區從事開礦、制鐵和造船事業,以操縱選舉而聞名,他有個綽號叫“政治老板”。漢納一手扶持麥金萊當上州長,而后又成功競選總統。

1901年,麥金萊總統被無政府主義者刺殺,副總統西奧多·羅斯福繼任成為了總統。麥金萊遇刺讓羅斯福深刻感受到美國社會暗流涌動、危機重重。作為共和黨的改革派,羅斯福一上臺便舉起大刀砍向托拉斯。他試圖來個“斬首行動”以正視聽,指示聯邦司法部對北方證券發起反壟斷訴訟。

北方證券什么來頭?北方證券掌握了包括北大西洋鐵路、昆西鐵路、芝加哥鐵路在內的世界上最龐大的鐵路網絡。其背后金主是華爾街大佬摩根和洛克菲勒。

老摩根在寓所里聽到了這個壞消息后氣急敗壞。老摩根怎么也想不到,這位曾經得到他支持和資助的年輕政治家,上臺第二年就對自己開刀。

老摩根請了全美一流的律師團隊與羅斯福一戰到底,官司最終打到聯邦最高法院。1903年,最高法院大法官們以5:4的判決裁定該公司違反了《反托拉斯法》。

這個案件被稱為“20世紀美國反托拉斯壟斷的第一槍”,大大扭轉了聯邦最高法院對托拉斯的態度。此后,羅斯福一口氣發起了44個針對大企業的法律訴訟,其中25起勝訴,成功解散了牛肉托拉斯、石油托拉斯等。人們因此稱呼羅斯福為“托拉斯馴獸師”。

羅斯福之后,民主黨人威爾遜總統簽署了《聯邦貿易委員會法》和《克萊頓法》,完善了美國的反壟斷法律體系。

1918年,聯邦政府指控芝加哥貿易協會固定價格行為涉嫌壟斷。最終地方法院并沒有判處被告違法,而是讓聯邦政府與貿易協會達成和解。當時布蘭代斯大法官在這個案子中使用了合理規則。所謂合理規則,就是判斷一項限制是否違法,要考慮該行為的所有事實,而不僅僅是規模大。后面,很多法官都援引了這個案例以及合理規則來裁決。

到此為止,美國反壟斷法主要打擊固定價格、排他行為、限制競爭等非正當競爭行為。但是,由于法學界對壟斷缺乏嚴謹的界定,在具體的裁決中,法官并不能完全遵循合理規則,有時仍舊陷入“大型企業有罪推論”的慣性思維。

1937年,聯邦政府對美國鋁公司、加拿大鋁公司以及它們的64名相關股東高管提起反壟斷訴訟,指控的行為多達140項。第二巡回上訴法院的著名法官勒尼德·漢德,只用了一種非常簡單的辦法就認定被告有罪,那就是被告市場份額的占有率超過90%。

他指出:“90%的市場份額足夠構成壟斷;60-64%的市場份額是否構成壟斷還有疑問;而33%的份額則確定不會。”

“大即原罪”?法學界對此爭議巨大,又一無所知。反壟斷工作亟需經濟學家的專業支持。

2雙雄對決的學術戰

1936年,聯邦反托拉斯局才雇傭了有史以來第一位經濟學家。但是,該局經濟學家在反壟斷案件中的作用局限于數據搜集和訴訟支持。波斯納法官在1971年曾經有過如下描述:“如今(司法部反托拉斯)局里的經濟學家們是律師們的女仆,一直受到忽視”。

直到上個世紀六十年代末,哈佛大學的經濟學家們(哈佛學派)開始關注反壟斷領域,并在反壟斷工作中快速建立了影響和權威。

哈佛大學梅森教授及其弟子貝恩,吸收了張伯倫和羅賓遜夫人的壟斷競爭理論,提出了著名的產業組織理論——結構主義。這個理論認為,市場結構決定市場績效。貝恩考察了1936-1940年的42個美國樣本制造業,得出的結論是集中度與企業績效呈正相關。貝恩還檢驗了20個美國制造業的進入壁壘和利潤的關系。結果高壁壘條件下的平均回報率明顯地高于低壁壘。

哈佛學派的研究相當于論證了“大即原罪”,指出大型企業利用高壁壘及市場集中優勢獲得超額利潤,阻礙技術進步,降低市場效率;同時,告訴政府及法官,看一個企業是否涉嫌壟斷,只需要看市場結構——市場集中度的高低、企業數量多少及規模大小。

哈佛學派的結構主義非常符合美國司法部門的胃口,被稱為“反托拉斯法經濟革命的第一聲禮炮”。這一理論大肆滲透到反壟斷立法與司法裁決中。

1965年,哈佛學派的唐納德·特納教授成為助理司法部長。他吸引了一批年輕的經濟學家加入反壟斷工作。在他的推動下,1968年司法局頒布了《合并指南》——“是由一組經濟和政策專家與司法部反托拉斯局的職業律師共同制定的,其中蘊含著產業組織分析框架”。

實際上,哈佛學派的結構主義存在嚴重缺陷。這一理論缺乏堅實的理論基礎和嚴密的邏輯推理及數學論證。大型企業一定會降低經濟效率和阻礙技術創新嗎?

經濟學家托馬斯?迪洛倫佐曾經在《國際法律與經濟評論》上發表過一篇重要文章。這篇文章指出整個19世紀80年代,實際GDP增長率為24%,而當時有據可查的壟斷行業產出的實際增長率卻高達175%。

大型企業組織還大大降低了產品價格。卡內基鋼鐵將鋼軌價格從1875年的160美元/噸降至近25年后的17美元/噸;洛克菲勒在1897年將精煉石油價格從30多美分/加侖壓低到5.9美分/加侖;北方證券的鐵路網絡極大地拓展了五大湖區工廠的銷售市場,促進美國形成一個統一的國內市場,商品價格大幅度下降;到20世紀20年代,老福特發明了流水線,將汽車的價格在短時間內降到了平民價格,從此汽車進入了尋常百姓家。

大型企業為何高效?

古典經濟學家一直認為,自由市場是資源高效配置的唯一方式。1931年,還在倫敦經濟學院就讀的羅納德·哈里·科斯,獲得了一筆獎學金,前往美國研究工業結構。科斯發現,美國大型工業企業實施了有效的管理(泰勒革命),其內部的經濟效率非常高。他敏銳地察覺到,企業內部的組織計劃,與自由市場一樣都是有效率的。他引入了交易費用將其觀點寫成了著名的《企業的性質》(1937)。后來,威廉姆森等新制度經濟學家認可了企業及一般經濟組織的內部效率。這一理論相當于否定了哈佛學派的結構主義。

七十年代開始,美國陷入滯脹危機,新自由主義崛起,芝加哥學派的“經濟效率至上”的思想開始流行。施蒂格勒、德姆塞茲、波斯納等經濟學家的研究告訴聯邦政府及法官,判斷一家企業是否壟斷,主要看經濟效率,而不是哈佛學派提倡的市場份額和集中度。

隨著信息產業開始興起,芝加哥的績效主義掀起了“反托拉斯革命的第二次浪潮”,在新技術時代與哈佛學派的結構主義激烈交鋒。具體表現在兩個著名案件中:

一是1974年聯邦政府訴AT&T案。

訴訟理由是該公司存在利用從電子設備獲得的壟斷利潤補貼其網絡的行為;阻止MCI或者其他運營商鏈接到本地制造商,并通過拒絕購買非貝爾供應商的設備,從而壟斷了電信設備市場。

這個官司打了將近十年,AT&T于1982年同意了接受司法部的裁決方案。兩年后,這家美國最大的電話通信公司被依法拆分為7個大型的區域性電話控股公司,其只保留了長途電話業務以及貝爾實驗室和西電公司,規模和銷售額均被削減了80%。

人們普遍認為對AT&T的拆分推動了通訊領域的競爭與創新。不過,人們很快反應過來,打敗壟斷的力量并非反壟斷,而是技術創新——正在爆發的信息革命。貝爾系統解體后,移動通信系統的創新在不斷削弱貝爾系統基于有線通信的自然壟斷。

薩繆爾森在《經濟學》一書中這樣寫道:“貝爾體系的解體,向人們清楚地揭示了這樣一個真理:迅猛發展的技術革新,并不需要依賴于壟斷的力量。【4】”

第二個案件是1969年聯邦政府訴IBM案。

訴訟理由是壟斷或企圖壟斷通用數字電子計算機系統的市場,尤其是商業設計的電腦;通過降低價格阻止競爭對手進入該產業以及引進新產品、減少其他公司產品的吸引力等。

這是一個曠日持久的官司,一打就是十幾年。當時,芝加哥學派對反壟斷司法行動的影響在增加,聯邦司法部和最高法院的反壟斷思維處于轉型期,判決一時難以抉擇。

IBM辯稱,政府是在懲罰成功者,而不是在懲罰反競爭行為。政府的所作所為,是對預見到計算機革命的巨大潛力并通過自己“高超的技術、遠見和產業”來統治該產業的企業進行懲罰。IMB還指出,它在美國銷售電子數據程序產品和提供勞務中所得的收益份額并不是像政府聲稱的那樣占據市場的壟斷地位。它所占據的市場份額在1961年為56.4%,1968年為54%,到了1972年,則下降到了40.7%。

1982年,里根政府的反托拉斯局負責人威廉·巴克斯特決定以“沒有必要”為由撤銷這一訴訟。他的解釋是,與電信業不同,計算機行業是無管制的,承受著市場競爭的強大壓力。他認為,這一產業本質是競爭的,政府重組計算機市場的企圖,可能不是促進而是損害經濟的效率。

與AT&T相比,IBM是幸運的。

在“大即原罪”與“效率至上”的競爭中,后者贏得了更多的支持。芝加哥學派的波斯納被里根總統任命為聯邦第七上訴法院法官,他將其在《法律的經濟分析》中的效率原則引入到反壟斷案件中。他說:“如果失敗者不出局,成功者反而受到懲罰,哪怕市場上還有足夠數量的企業在競爭,這種競爭也只不過是人為的、造作的。【5】”

1992年司法部與聯邦貿易委員會聯合發布《企業橫向合并指南》基本放棄了結構主義思想,而以合并前后的經濟效率作為判斷基準。

方興未艾的信息技術革命,正在擊潰一切壟斷者。芝加哥學派告訴世人,沒有真正的壟斷,沒有永久的壟斷,唯有不斷前行的技術浪潮。

3算法時代的收割者

1983年以后的反托拉斯局的組織架構中顯示,經濟學家與律師處于同等地位。此后,美國反壟斷工作進入了經濟學家主宰的理性階段。

到這里,自由主義經濟學家對反壟斷法的觀點發生了轉變。最初,他們根據庫爾諾模型支持反壟斷法,但如今他們中不少人轉向反面。比如,弗里德曼認為,反壟斷法弊大于利。科斯也說:“我被反壟斷法給煩透了。當價格上升的時候,法官就說這是壟斷;當價格下降的時候,法官就說這是掠奪性定價或者說是傾銷;當價格不變的時候,法官又說這是一種價格勾結。法官到底想怎么樣呢?”

所以,從80年代開始,反壟斷工作更少地糾結于那些似是而非的“壟斷”——市場占有、攫取超額利潤、掠奪性定價、傾銷,將目標更多地轉移到大型企業的非法競爭,比如固定價格、捆綁銷售、限制競爭等。

正如波斯納法官所說:“企業謀取或保持壟斷利潤的真正的單邊行為,是欺詐專利局或是炸毀競爭對手的工廠。而欺詐和暴力一般而言又會受到其他法規的充分懲罰。【5】”

比如著名的聯邦政府訴微軟案。訴訟理由是微軟公司利用其在操作系統領域的壟斷優勢,強制捆綁銷售其應用軟件;司法部要求將微軟一分為二。最后,小布什政府決定不再試圖拆分微軟公司,而是禁止微軟的搭售行為,同時要求微軟確保Windows軟件和非Windows軟件的兼容性。

微軟案的結果再次說明,反壟斷調查與壟斷本身并無太大關系,它針對的是非法競爭行為。越來越多法學家及經濟學家相信,壟斷的問題應該交給自由競爭,技術創新解決壟斷,法律解決非法競爭。

然而,隨著Facebook、谷歌等互聯網巨頭的崛起,有些人對巨頭們的超級市場支配能力感到擔心。

Facebook穩坐全球社交龍頭地位,旗下坐擁Instagram和WhatsApp兩員社交大將。Facebook日活用戶為15.9億,月活用戶為24.1億,分布全球主要國家。

谷歌在全球搜索引擎及移動操作系統中占據統治地位。在美國,谷歌搜索引擎市場份額高達86.4%,在歐洲,則是91.4%。谷歌安卓系統,在全球智能手機市場中占據85.9%的絕對份額。

Facebook和谷歌的市場支配力可能超過歷史上的北方證券、標準石油、電話電報公司等巨頭。

這時,“大即原罪”的思想又開始流行起來。今年8月初,美國兩位參議員試圖推出一項稱為《壟斷威懾法案》的新法案。若法案通過,Facebook、蘋果等科技巨頭,可能面臨嚴厲懲罰——美國市場營收15%的罰款。

最近十多年來,歐美國家對互聯網巨頭的反壟斷指控,最多的一項是濫用市場支配地位。這一指控似乎是“有罪推論”。

其實不然,互聯網巨頭的市場支配地位,存在一定的非正當性——控制私人數據。

數據本是用戶的一項私人資源,數據所有權也就是一項私人權力。但是,互聯網巨頭沒有采用分布式系統,私人數據被中心化的數據庫壟斷。所以,互聯網巨頭的市場支配地位,其實是對私人數據的支配優勢。在算法時代,私人數據極可能被巨頭以“大數據”之名濫用。

近些年,Facebook因此屢受國會調查。Facebook卷入數據濫用丑聞,一家名為“劍橋分析”的英國公司被曝以不正當方式獲取8700萬臉書用戶數據。隨后美國聯邦貿易委員會對臉書展開調查。

在聽證會上,一名議員質問創始人扎克伯格:“Facebook是否在竊聽用戶說的話”?扎克伯格婉轉地回答:“我們允許用戶上傳分享自己拍攝的視頻,這些視頻的確有聲音,我們也的確會記錄那些聲音,并且對這些聲音進行分析來為用戶提供更好的服務。”

扎克伯格其實百口莫辯。Facebook存有用戶的私人數據,同時根據個人數據匹配相應的信息。這就涉及兩大問題:一是偷錄用戶私人信息;二是以算法方式控制(匹配)信息。在美國,這種行為涉嫌侵犯個人隱私,控制言論自由。在大選期間,還可能涉嫌干擾大選,威脅美國民主政治。

最終,美國聯邦貿易委員會以3比2的投票結果批準了和解協議。和解的代價是,Facebook繳納50億美元的罰款——美國政府對科技公司開出的最大罰單。

近期,中國官方強調,具有市場支配地位的平臺經濟領域經營者,不得開展濫用市場支配地位“二選一”、商譽詆毀、裹挾交易等違法違規競爭行為,或依托算法推薦、人工智能和大數據薈萃分析進行的“隱形”不正當競爭行為。

以價格歧視為例,英國經濟學家庇古在1920年《福利經濟學》按照價格歧視程度,分為一級價格歧視、二級價格歧視、三級價格歧視【6】。其中,一級價格歧視,也叫完全價格歧視,同一商品針對每一個不同的買家都采用不同的價格。

美國1936年出臺的《羅賓遜帕特曼法》是一部針對價格歧視的法律。這部法律規定,確定價格歧視違法需要滿足兩個條件:一是同一個商品針對不同消費者采用不同售價;二是這種行為對競爭構成破壞或給消費者造成損害。可以看出,這部法律禁止的是一級價格歧視。

通常,企業是無法做到一級價格歧視,而存在一級價格歧視往往是因為所有客戶的私人數據被無償支配。所以,反對一級價格歧視并不是反對價格歧視本身,而是其背后的非法行為,如大數據殺熟背后的濫用私人數據。

亞馬遜是互聯網大數據殺熟的“始作俑者”。2000 年,亞馬遜針對同一張 DVD 碟片施行不同的價格政策,新用戶看到的價格是 22.74 美元,但如果是算法認定有購買意愿的老用戶,價格則會顯示為 26.24 美元。如果刪除 Cookie,價格馬上又回落。很快這種策略被用戶發現并投訴,亞馬遜 CEO 貝索斯公開道歉,說這僅僅是一場實驗,也承諾不再進行價格歧視。

我在《算法,即剝削》一文中分析了大數據殺熟。大數據殺熟,就是互聯網平臺利用控制私人數據的支配優勢,借助算法對每個用戶實施“一級價格歧視”,最大限度地榨取每個用戶的“消費者剩余”。

再看螞蟻的問題。馬云嘲諷《巴塞爾協議》是老人俱樂部。但是,螞蟻的杠桿率遠遠超過了《巴塞爾協議》的監管要求。或許,馬云認為,螞蟻的大數據風控比銀行的統計學風控更據優勢,可以突破這一監管的杠桿率。

但是,馬云忽略了一點,螞蟻之所以具備大數據銀行的算法優勢,是因為其免費地掌控了數億用戶的私人數據,占有對私人數據的支配優勢。螞蟻能夠成為“巨象”,正是利用算法支配私人數據。理論上,螞蟻可以利用算法實施完全價格歧視,最大限度地攫取每一個用戶的“交易剩余”。當每個用戶的財富天秤都向螞蟻傾斜,違約率定然會上升,螞蟻構筑的護城河反被算法吞噬,可能引發系統性金融風險。

這就是算法時代的價格歧視,對金融系統構成的威脅。

庇古在《福利經濟學》中確立了市場最優效率的條件,即私人邊際收益=社會邊際收益。什么意思?這個等式的意思是“沒有人能夠占他人的便宜”。當一個國家確立這樣一種公正的法律時(制度是內生變量),經濟是最優效率的,理論上是沒有外部性的。

在大數據時代,互聯網巨頭強制性地免費占有了私人數據,這就意味著私人邊際收益>社會邊際收益,即互聯網巨頭占了私人的便宜。這定然引發外部性,損害經濟效率和社會福利。如果短時間內無法用技術的手段將私人數據私有化,那么就必須

將互聯網巨頭置于聚光燈下。這就是反壟斷法的作用。

如今,“反托拉斯法”被經濟學家比喻為“交通警”。正如薩繆爾森所說,反壟斷法在今天的意義,也可能唯一的意義就是:使用一部簡單的法令來震懾這些大企業,提醒人們關注和監督這些大企業、明星企業的一舉一動。

參考文獻:【1】收割者:騰訊阿里的20萬億生態圈,陶娟,新財富;

【2】劍橋美國經濟史(第二卷),斯坦利·L·恩格爾曼等,中國人民大學出版社;

【3】經濟學,保羅·薩繆爾森,人民郵電出版社;

【4】美國聯邦反托拉斯法百年,李勝利,法律出版社;

【5】反托拉斯法,理查德·A.波斯納 中國政法大學出版社,

【6】福利經濟學,庇古,商務印書館。

編輯:jq

-

IBM

+關注

關注

3文章

1758瀏覽量

74725 -

谷歌

+關注

關注

27文章

6171瀏覽量

105497 -

騰訊

+關注

關注

7文章

1656瀏覽量

49477 -

阿里巴巴

+關注

關注

7文章

1617瀏覽量

47277

原文標題:反壟斷風云

文章出處:【微信號:zhenjingshe,微信公眾號:華爾街】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

怎樣提高三坐標測量機的測量效率

如何提高CNC加工效率

制造業使用數字孿生來提高效率并減少排放

如何提高伺服驅動器的效率

?兩家醫療科技公司宣布于RFID注射器提高無菌制造的效率和質量方面達成合作

RISC-V擁有巨大市場潛力的原因

怎么判斷需要集中補償還是分組補償

如何提高家用電器氣密性檢測儀的測試效率

東莞mes系統:提高生產效率的利器

鐳神智能入選阿里巴巴諸神之戰2023年度智能制造賽道之星

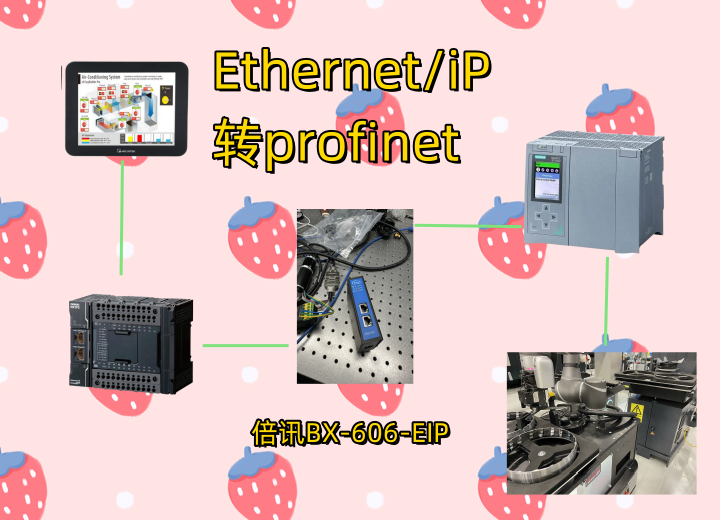

Ethernet/iP轉profinet技術使 AGV 提高生產效率

阿里等巨頭制造的市場集中是提高經濟效率還是損害社會福利?

阿里等巨頭制造的市場集中是提高經濟效率還是損害社會福利?

評論