很多人一說起“數字化轉型”,會重點放在各種數字化技術的應用上,而對業務和組織的轉型重視不夠。這也是“數字化轉型”中常見的認知誤區,因為數字化技術只是工具和手段,業務和組織轉型才是目的,也是數字化轉型中最難的部分。業務和組織的轉型涉及到組織從上到下的認知改變,難度高于數字化技術的普及應用。

GE公司(通用電氣公司),由偉大發明家托馬斯·愛迪生創立于1892年,至今有130年歷史,主營業務包括工業設備和家用電器。

2001年,杰夫·伊梅爾特從被譽為“全球第一CEO”的杰克·韋爾奇手中接過GE董事長的帥印,非常想做出一番新成就,而不是固守前任留下的江山。

經過十年時間的準備,杰夫·伊梅爾特終于啟動了。

2011年,杰夫·伊梅爾特推動GE走向數字化轉型之路。

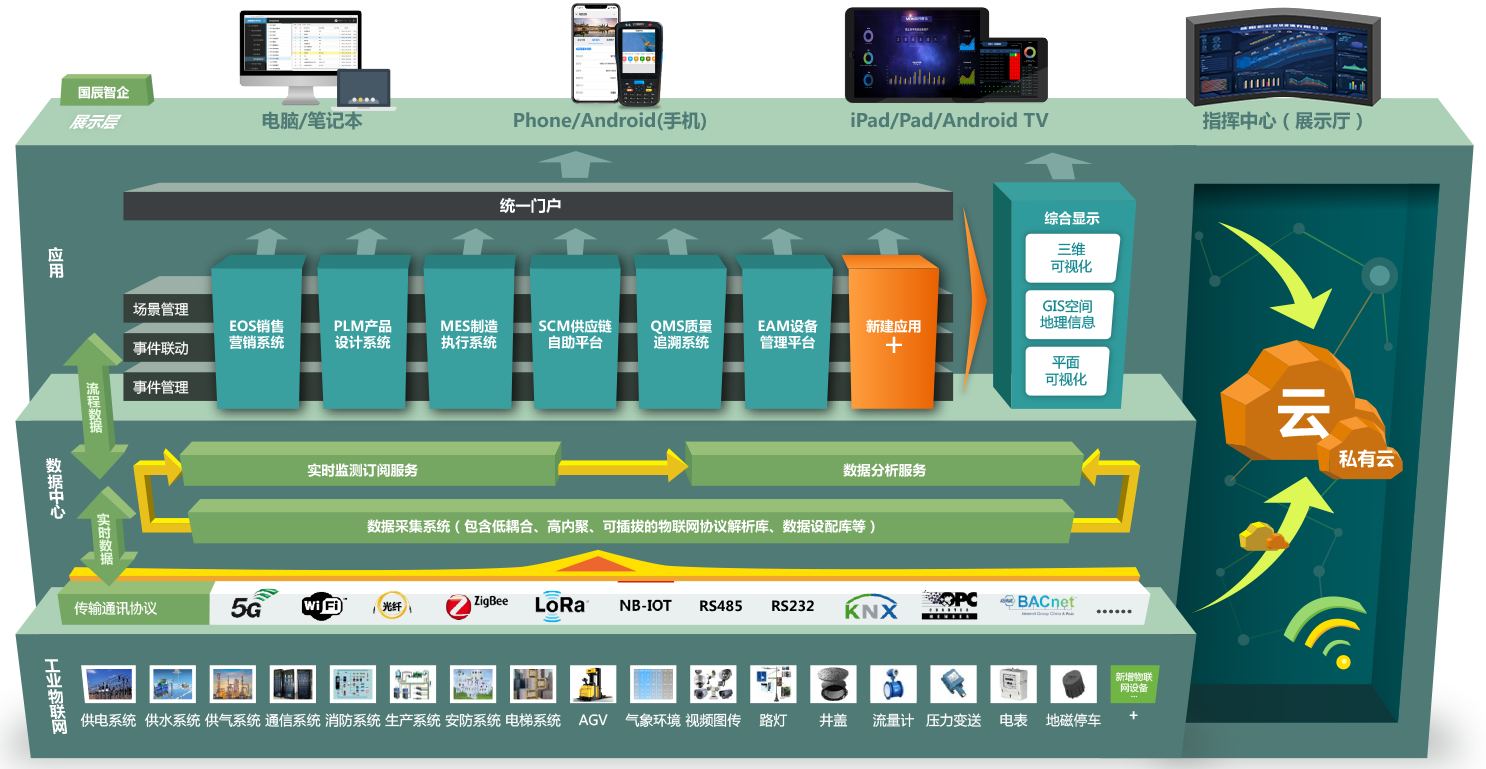

2012年,GE首次提出聞名遐邇的 “工業互聯網”概念。

2013年,GE推出工業互聯網平臺Predix,制訂了雄心勃勃的數字化計劃:服務GE自身,要實現卓越制造;服務GE客戶,要提升客戶成效;服務世界,要使Predix工業互聯網平臺成為工業操作系統,賦能全世界的工業企業。

2015年,GE Digital部門成立,GE制定了一個宏偉目標:五年內軟件及相關服務銷售額超過150億美元,2020年躋身全球十大軟件公司之一。從中看出杰夫·伊梅爾特希望把GE定位為軟件公司而非制造企業的決心。

然而,GE累計超過40億美元的數字化投入,并沒有帶來股民期望的財務回報,上述目標基本沒有得到實現,GE Digital部門的收入主要來源于GE內部的其他部門,商業模式并沒有閉環。2017年,GE經歷了前所未有的股價下跌,市值蒸發超過1000億美元,主導GE數字化轉型的董事長杰夫·伊梅爾特在年底被迫辭職。

2018年年底,GE正式剝離GE Digital業務,GE從致力工業互聯網開放平臺的建設,回到了聚焦自身制造業務上,宣告長達八年的數字化轉型之路走向失敗。

GE數字化轉型失敗并非孤案。2021年全球著名咨詢公司埃森哲和國家工業信息安全發展研究中心發布的報告顯示:中國領軍企業開展數字化轉型成效達到預期的,只有16%。這意味著,即便是那些要資金有資金、要人才有人才、要顧問有顧問、要技術有技術的領軍企業開展數字化轉型,依然困難重重,超過八成沒有達成管理者的變革預期。這不得不讓我們思考一個問題:數字化轉型,究竟難在哪里?

01

數字化轉型之難在于轉型

先把我的結論拋出來:“數字化轉型”,難點不在于“數字化”,而在于“轉型”:“數字化”解決的是生產工具的升級換代問題,“轉型”解決的是生產關系的重新達成共識問題。這并不是說生產工具的升級換代不艱難,而是因為生產關系重新達成共識的難度,比生產工具升級換代要大一個數量級以上。

人類區別于其他動物最重要的標志,是人類會使用生產工具。但具體到個人而言,絕大部分工具都不是我們自己制造的,都是使用別人/前人已經無數次使用過、驗證過的工具而已。就像并不需要我們每個人要重新制造汽車輪子、不需要每個人要重新研究汽車發動機,只需要我們會開車,就可以享受汽車帶來的巨大便利——工具之美,在于應用。人類的協作,產生了生產關系。然而,有人的地方就有江湖、有利益、有價值觀,這個是動態的,比生產工具的“物”本身的靜態性,復雜多了。

所以,當讀者在數字化轉型時如果能梳理清楚生產關系,則生產工具可以由大把專業人士向你提供、供你選擇。畢竟,在你應用這些生產工具之前,已經有無數的企業當過這些工具“小白鼠”;無數的企業使用工具留下的經驗教訓,足夠你駕馭這個靜態“物”。

2021年華為首席信息官(CIO)在公開演講時有過一個論斷:任何不涉及流程重構的數字化轉型,都是在裝樣子。這句話很快被媒體捕捉并成為文章的大標題。我對這句話的意思理解為:數字化轉型一定不是以生產工具為核心的,更主要是生產關系的調整——流程重構的背后是利益格局的重構。就像“現代管理學之父”彼得·德魯克,把自己定位為社會旁觀者,因為管理的基礎是人和社會,人是指自然人,是具有個體人性狀態下的“人”,講究“人性”;社會是指人在群體中生存狀態,講究“社會性”,談論“管理”而不談“社會”是紙上談兵。

數字化轉型是一項非常復雜的變革工程,推動這項變革猶如移動一座冰山。大多數人只看到冰山在藍天白云映射之下的美,沒看到冰山的兇險,因此沒有敬畏之心。冰山露出水面的部分是顯而易見的數字技術變革——這是生產工具,冰山沉在水底的部分則是企業內部、上下游伙伴的生產協作、利益交易——這是生產關系。為了讓整座冰山移動,就必須給出足夠耐心調整水底的那一部分,否則冰山分崩離析。

大多數企業數字化轉型失敗,大家最常找的托詞是數字技術和業務不匹配,其實不是因為技術與業務不結合,也不是技術專家不懂業務,而是改變了冰山底下的利益格局。變革主導者往往高估了轉型后的美好愿景,而低估了那些被動了奶酪的人會形成巨大的阻力。利益既得者不支持你變革,新的權責利分配機制沒有達成共識,于是以專家不懂業務為由拒絕變革。公司規模越大,公司成立時間越長,利益格局的板結狀態就越嚴重,數字化轉型推動難度就越大。

關于這方面的案例,讀者可以從中國歷史上著名的四場變革得到經驗和教訓。

在講他們的故事之前,對用詞做一個共識:中文語境中的“變革”、“轉型”、“變法”,對應的英文是transformation,在本書我們就等同理解為同一個意思。

這四場著名變革,都有一個熱烈擁抱變革的幕后老板(Sponsor),都有一個深得老板信任、身兼總架構師(System Architect)及項目經理(Project Manager)的變革者。

距今2300多年前,一場著名的變法正在秦國展開,如果視變法推行為項目的話,則項目經理是一位職業經理人商鞅,其幕后老板是秦孝公,史稱“商鞅變法”。

距今950多年前,又一場著名的變法在北宋拉開序幕,項目經理是一位政治家兼文學家,名字叫王安石,皇帝宋神宗給予大力支持,史稱“王安石變法”。

距今450多年前,明朝中晚期,首輔張居正親自擔任項目經理,在萬歷皇帝的大力之下掀起一場大改革,史稱“張居正改革”。

距今120多年前,晚清末年,年輕的光緒皇帝試圖力挽狂瀾,啟用康有為擔任項目經理,史稱“戊戌變法”。

當我們復盤這四場變革,不難得出一個共性結論:中國歷史上任何一場變革,都因為改進生產工具、提升生產效率而得到民眾擁護,卻都因為改變生產關系、重塑利益格局不當而被利益既得者強烈抵觸乃至扼殺。

02

來自華為的啟示

華為是一家把變革常態化的公司,任正非很注重以史為鑒,曾經對此做過評述:

“我們縱觀中國歷史上的變法,雖然對中國社會進步產生了不滅的影響,但大多沒有達到變革者的理想。我認為,面對他們所處的時代環境,他們的變革太激進、太僵化,沖破阻力的方法太苛刻。如果他們用較長時間來實踐,而不是太急迫、太全面,收效也許會更好一些。其實就是缺少灰度。方向是堅定不移的,但并不是一條直線,也許是不斷左右搖擺的曲線,在某些時段來說,還會畫一個圈,但是我們離得遠些或粗一些來看,它的方向仍是緊緊地指著前方。”

以上四場變革的項目經理,結局都不好。商鞅被五馬分尸,王安石變法失敗后郁郁而終,張居正被抄家,康有為被迫逃亡國外。應該說四個人開展變革時,最具備“人和”條件的是張居正——幕后老板萬歷皇帝朱翊鈞是他的學生,對他提出的舉措言聽計從。萬歷皇帝10歲便即位,張居正的身份是皇帝的老師,被稱為“萬歷首輔”。

著名歷史學家黃仁宇先生的《萬歷十五年》,講了六個人物的故事,其中一個人物就是張居正。但是,讓張居正始料未及的是,在他過世不到兩年(準確的講是一年零十個月),萬歷皇帝親自下圣旨把他的家抄了。如果張居正生前知道是這個結局,他還會不會有那么大刀闊斧的改革?這也是任正非評價時談到這些變革時所作的評述“雖然對中國社會進步產生了不滅的影響,但大多沒有達到變革者的理想”。

因此,華為的每一場變革,包括信息化改造、數字化轉型,都遵從“之”字形變革法,以共同目標為聚焦點,順著如下路徑在演進:老板知→全員知→試點行 →全員行。中國很多企業變革的失敗教訓:從老板知到全員行,中間沒有軌道切換過去,也就是在“之”字型變革法模型從“老板知”直接跨到“全員行”,把“全員知”、“試點行”都省略掉了,操之過急,欲速則不達,失敗概率極高,最后連變革者自身都成為變革的犧牲品,讓人扼腕嘆息。

在華為成長史上,遵從“之”字形變革法最典型的案例是《華為公司基本法》的起草。這個文件全文一共才1.6萬字,1996年3月開始起草,1998年3月正式頒布,歷經三個年頭,八易其稿,動員公司上下幾千人展開多輪討論,深入人心。任正非評價:“《華為公司基本法》頒布的那一天,也許是它完成歷史使命之時,因為它已溶入華為人的血脈。”

從文件起草本身的難度來看,用不了這么久,但這是開展“全員知”的松土過程,是在對新的生產關系達成共識的過程,急不來。經過《華為公司基本法》松土之后,華為1998年開始把IBM引入,掀起了浩浩蕩蕩的企業變革之路,包括IT S&P(IT戰略與規劃)、IPD(集成產品開發)、ISC(集成供應鏈服務)、財務“四統一”、LTC(從線索到回款)、IFS(集成財經服務)等。

2008年2月29日,華為舉行了IBM優秀顧問的答謝宴會,感謝1998年以來幫助華為變革的IBM顧問們。IBM公司1998-2003年派駐華為負責華為與IBM咨詢項目的總項目經理陳青茹(Arleta Chen)在答謝宴會上講了如下一席話:

“IPD流程本身不是最有價值的,它的管理理念才最有價值。華為的各級管理者如何管理IPD,他們的理念如何,是要大家去體會和學習的,如果人不改變,流程就是沒有用的,就不能深刻理解任總講話的真實含義。所以要先看自己是否愿意改變?如果不改,顧問也幫不上什么。”

我們不難想象:IBM顧問進場之前,如果華為自身沒有1996-1998年歷經三年《華為公司基本法》自上而下的松土工作,IBM帶來的那一套西方管理體系想在華為落地將是何等艱難之事。

我們對多個企業數字化轉型失敗案例復盤后發現:數字化轉型的難易程度,并非取決于企業規模的大小,而是取決于這家企業的管理者們對數字化轉型有沒有達成共識。也就是說,800人規模的企業,并非就比8000人規模的企業更容易轉型成功。正如《莊子》語:“井蛙不可語海,夏蟲不可語冰”,公司內部如果對數字化的理解和認知水平參差不齊,即使只是800人規模,也是雞同鴨講,開展數字化轉型也是寸步難移。

根據華為的經驗和業界的實踐,共識主要包含三個要點:

共識一:對數字化轉型本質的共識。數字化轉型的本質是順應市場和客戶的需求,利用新一代數字技術開展的業務轉型和管理變革工程,并非技術轉型,因此需要業務部門管理者的全身心參與,視為自己部門的事情,而非委托給IT部門或外部咨詢顧問。

共識二:對數字化轉型“行動三問”的共識。“行動三問”包括——我是誰?我從哪里來?我要到哪里去?一切轉型都是為了成為更好的自己,而不是成為別人。因此數字化轉型要以“我”為主,通過管理者的多輪反復討論,結合企業自身家底來開展。

共識三:對數字化轉型長期性的共識。

美的集團自2012年啟動數字化轉型以來,至今已有10年,累計投入超過170億元。如今依然不遺余力地推進數字化轉型,而且隨著進入深水區,待解決問題的難度越來越大。

2021年2月,美的集團董事長方洪波接受學者楊國安專訪,談到他作為一把手推動數字化轉型的焦慮:

復盤美的整個轉型過程,最焦慮的決策,是數字化轉型的投入,例如當年搞632投入20億,包括之后每年都要投幾十億,每到這種需要做出抉擇的時候都會感到很迷茫。

在2017年之前,無論是建設工廠、研發中心還是信息系統,我知道進行投資肯定沒錯,因為那是看得見的痛點,有明顯需要解決的問題,能夠非常清楚這些項目一定有回報。

但到了2017年,面對數字化這個隱形的東西,無法以肉眼去判斷、以經驗去判斷,甚至有時候不知道方向在哪里,我想這是目前最大的困難。我有時候心里也在問,到底往前走會怎么樣?它也是未知,這就是最大的焦慮。

目前,我想我所扮演最重要的角色就是推動、決策,不斷往前推。簡單來講,數字化的推動一定是一把手工程,如果一把手不推,永遠推不動。如果一把手想推,再大的困難也會解決。有時候在這個過程當中就是靠一口氣,這一口氣突破了、頂住了,可能就是一片新的天地;但如果有時候沒有憋過去,又會回到起點。

無獨有偶,距離美的集團順德總部120公里的華為深圳坂田基地,也上演著同樣的故事。

華為自1998年啟動IT S&P變革至今已經25年,即便刨掉流程驅動的時間不算,從2007年孟晚舟基于數據驅動的理念對財務體系進行數字化轉型開始算起,至今也已有15年。華為每年按銷售收入的1.5%-2%劃撥資金投入到數字化,至今依然看不到畫上句號的那一天。

或許數字化轉型這條路永遠沒有句號——這不是一個有限的游戲,而是一個無限的游戲。

但就像跑馬拉松一樣,中間有一段感覺很艱難,如果能挺過去,則迎接我們的將是勝利。經歷變革后的華為,取得了巨大成就、享受到變革帶來的紅利。

2014年,華為對管理變革做了評價:“1998年,很多關于業務變革、業務流程架構、業務流程端到端集成、企業架構等概念對于華為來說都是全新的。但現在,變革以及流程語言已經是華為基因的一部分。華為的變革歷程讓華為成為今天的華為,成為400億美元的全球化企業。”

有一次,我走進企業講授《管理者的數字化轉型》,有一位管理者學員舉手提問:“華為的管理變革對華為取得的成功作用巨大,那么華為的管理變革到底與數字化轉型有多少關系?”

這是一個非常好的問題。2021年,在華為任職18年、華為前首席信息官(CIO)周良軍和我合著的《華為數字化轉型:企業持續有效增長的新引擎》一書,在序言中就回答了這個問題。

從1998年起,華為邀請IBM等多家世界著名咨詢公司進場,先后開展了數字化戰略規劃(IT S&P)、集成產品開發變革(IPD)、集成供應鏈服務變革(ISC)、集成財經服務變革(IFS)和從線索到回款營銷變革(LTC)等一系列重大管理變革項目。這些管理變革項目,大家看到最多的、討論最多的是戰略選擇、流程、組織和運作機制,但有一個價值被嚴重低估的關鍵視角,那就是“Digital Inside”。事實上,華為以上的這些管理變革,其背后都是典型的數字化轉型工程。

03

利益格局的變化

我閱讀復旦大學經濟學家蘭小歡所著的《置身事內:中國政府與經濟發展》,感受最深的是這一點:公眾所接觸的信息和看到的現象,大都已經是中央政府和地方政府博弈后的結果,而缺少社會閱歷的人容易把博弈結果錯當成博弈過程。即使在今天,中央重大政策出臺的背后,也要經過多輪的征求意見、協商、修改,否則很難落地。成功的政策背后是成功的協商和妥協,而不是機械的命令與執行,所以理解利益沖突,理解協調和解決機制,是理解政策的基礎。

從中國歷史上的四場著名變革,以及華為1998年以來的一系列管理變革,得到什么啟發?如下的這段話,期待能給你帶來新思考:

企業開展數字化轉型,如何應用現代數字技術升級生產工具不是核心挑戰;如何順應時代、市場、客戶、供應商、經銷商、企業內部利益相關者的訴求改變生產關系才是真正的核心挑戰,數字化轉型最耗費時間的環節:對新生產關系達成共識。企業開展數字化轉型,最先探討的問題其實是:利益格局有可能怎么動?

審核編輯 :李倩

-

數字化

+關注

關注

8文章

8714瀏覽量

61732 -

工業互聯網

+關注

關注

28文章

4320瀏覽量

94099

原文標題:【深度】數字化轉型,究竟難在哪里?

文章出處:【微信號:industry4_0club,微信公眾號:工業4俱樂部】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

數字化轉型,究竟難在哪里?

數字化轉型,究竟難在哪里?

評論