1.0 介紹

網絡就是把兩個或更多的設備連接在一起,這樣數據/信息就可以雙向流動。當設備來自同一制造商時,由于它們遵循同一套規則、規范和指導方針,因此很容易將它們相互連接起來。來自不同制造商的兩臺設備之間的通信通常會面臨硬件和軟件不兼容的問題。這樣的系統被稱為封閉或專有系統,而對于開放系統,來自不同制造商的兩個設備之間的通信沒有任何問題。這樣的開放系統被稱為可互操作的。

因此,對于這樣一個開放的系統,規范和指南對連接到網絡的所有設備都是開放的。開放系統中的協議集允許任何兩個不同的系統相互通信。

所有的網絡,無論是標準的、專有的還是開放的,都是遵守ISO/IEC 7498-1:1994(信息技術開放系統互連)標準的基本模型。這是1986年首次推出的。這個模型可以應用于所有通信系統 — 從個人電腦到衛星系統。

2.0 三層模型

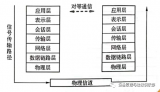

在引入7層開放系統互連(OSI)模型之前,概念化了一個三層模型,涉及一個應用層、一個傳輸層和一個網絡訪問層。

在計算機中的應用程序需要兩個層次來正確地到達另一臺計算機。首先,計算機中的應用程序必須有自己的單獨地址,稱為服務接入點(SAP),這將使傳輸層能夠支持計算機中的多個應用程序。同樣,每個連接到網絡的計算機都必須有一個獨特的地址。這使得網絡能夠在正確的目標計算機上發送數據。

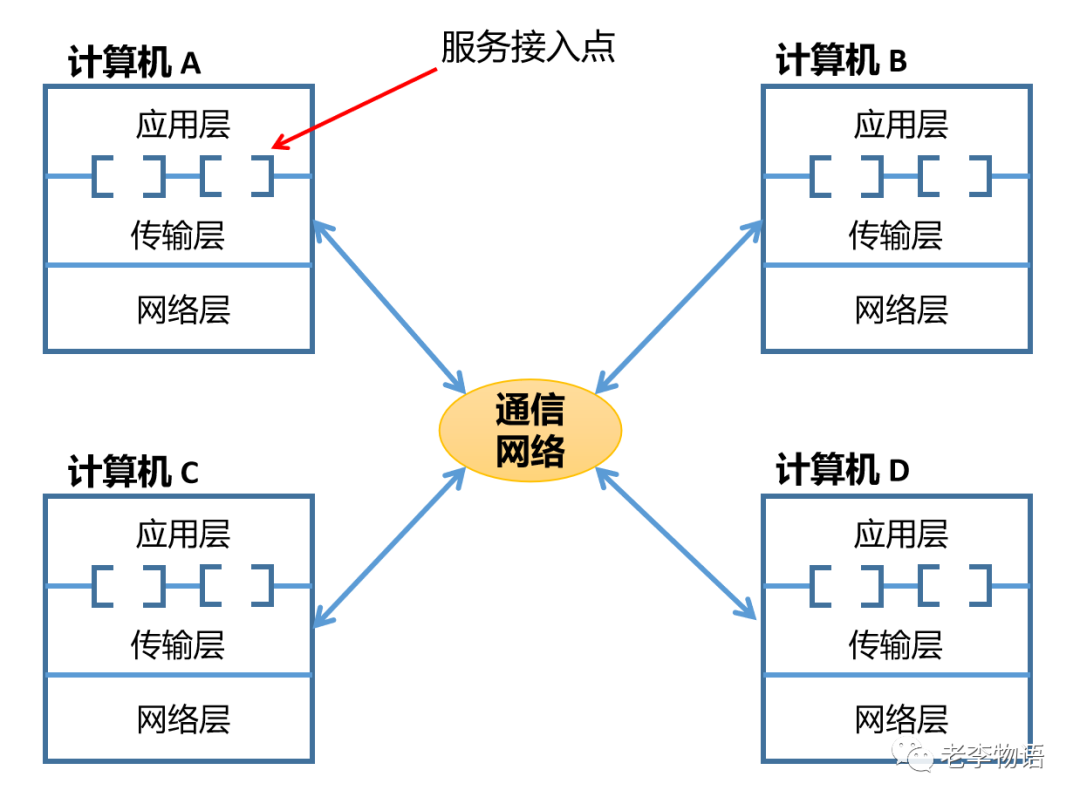

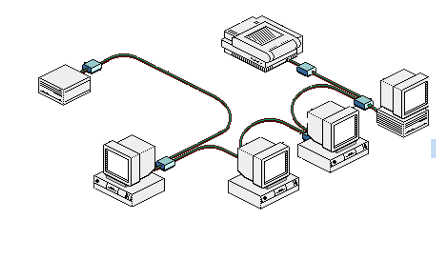

應用程序層通過專門用于這些應用程序的軟件支持不同的應用程序。如下圖所示,是一個涉及四臺計算機的三層模型。網絡中的每臺計算機都有自己的軟件來支持應用程序、傳輸和網絡層。

傳輸層幫助在一臺計算機與另一臺計算機之間可靠地交換數據。它確保在確切的目標應用程序中交付數據。傳輸層上存在的控制信息確保了正確的數據傳輸。

網絡訪問層或簡單地說,網絡層有助于在計算機和網絡之間交換數據。這一層提供數據最終要傳送到的目標計算機的地址。網絡負責對網絡上的數據流量進行正確路由,以使其到達目的地。這意味著其他兩層不關心網絡層中固有的控制軟件的細節。同樣,網絡層也不知道最終將數據傳遞到目標計算機的服務接入點。在這一層使用不同的軟件,這取決于網絡的類型,電路交換,分組交換,局域網(Lan)等。

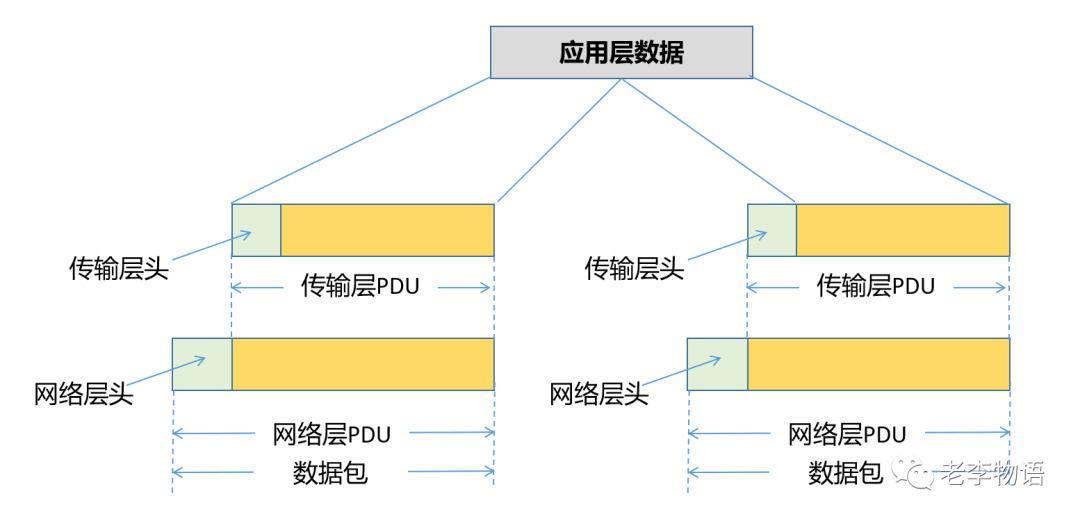

上圖,說明了應用數據如何通過在傳輸層和網絡層添加控制信息(稱為頭部)來傳遞。一層的協議數據單元(Protocol data unit, PDU)是該層的控制信息(也稱為頭部)與其上層的全部數據塊的組合。傳輸PDU中的頭部信息包括:目標SAP、序列號和錯誤檢測機制。在目標SAP的幫助下,接收計算機可以將接收到的數據定向到正確的應用程序文件。在傳輸時,PDU發送一系列相同的數據,序列號是必不可少的。它有助于重新安排接收到的信息以正確的順序接收數據。最后,傳輸PDU包含一個代碼,用于檢測接收到的數據是否正確。接收方可以采取相應的行動。同樣,網絡層PDU將包含一個目標計算機地址和一些額外的信息。網絡層 PDU,借助它的頭部,將接收到的數據引導到目的計算機。

3.0 OSI模型

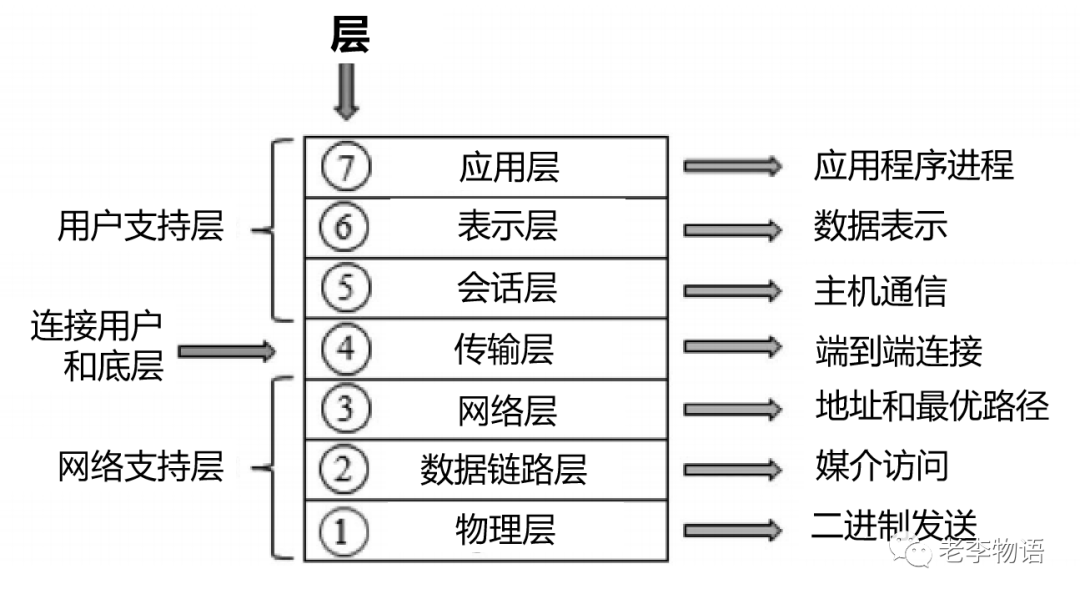

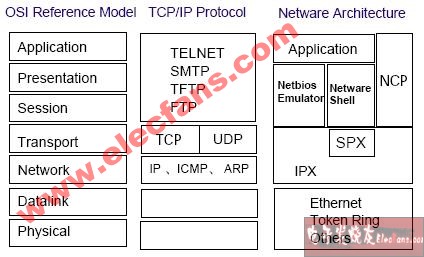

OSI參考模型為系統互連標準的制定提供了一個共同的基礎。該模型涵蓋了ISO(國際標準化組織)所設想的網絡通信的所有方面。ISO是一個組織而不是一個模型,而OSI參考模型不是一個協議或一組規則,但它是一個形成定義協議基礎的總體框架。OSI有一個分層的體系結構,方便了網絡系統的設計,允許所有類型的計算機系統之間的通信。它由七個層組成,如下圖所示。

這七層被分為三個子組。第1、2和3層稱為網絡支持層,而第5、6和7層稱為用戶支持層。位于中間的層,即第4層,連接兩個子組。應用層提供使用HTTP、FTP的用戶接口。表示層負責呈現數據并處理加密。會話層將不同的應用數據分開并負責同步。傳輸層提供面向連接(TCP)和無連接(UDP)端到端發送數據段和錯誤修正。網絡層提供邏輯尋址,指導路由器通過最短路徑路由數據包到達目的地。數據鏈路層將數據包轉換為幀,執行錯誤檢測并提供使用MAC地址(802.2和HDLC)。物理層按指定的時間向物理介質提供位電平(EIA/TIA-232 V.35)。

在開發模型時,將類似類型的網絡功能組合在一起,放在特定的層中。這樣,不同的層被賦予了不同的功能,形成了一種全面而又靈活的體系結構。由于每一層的功能是獨立且定義良好的,因此可以獨立和同時開發標準,從而加快標準化過程。同樣,由于各層之間是相互獨立的,因此一層中標準的任何更改都不會影響另一層中的現有軟件。

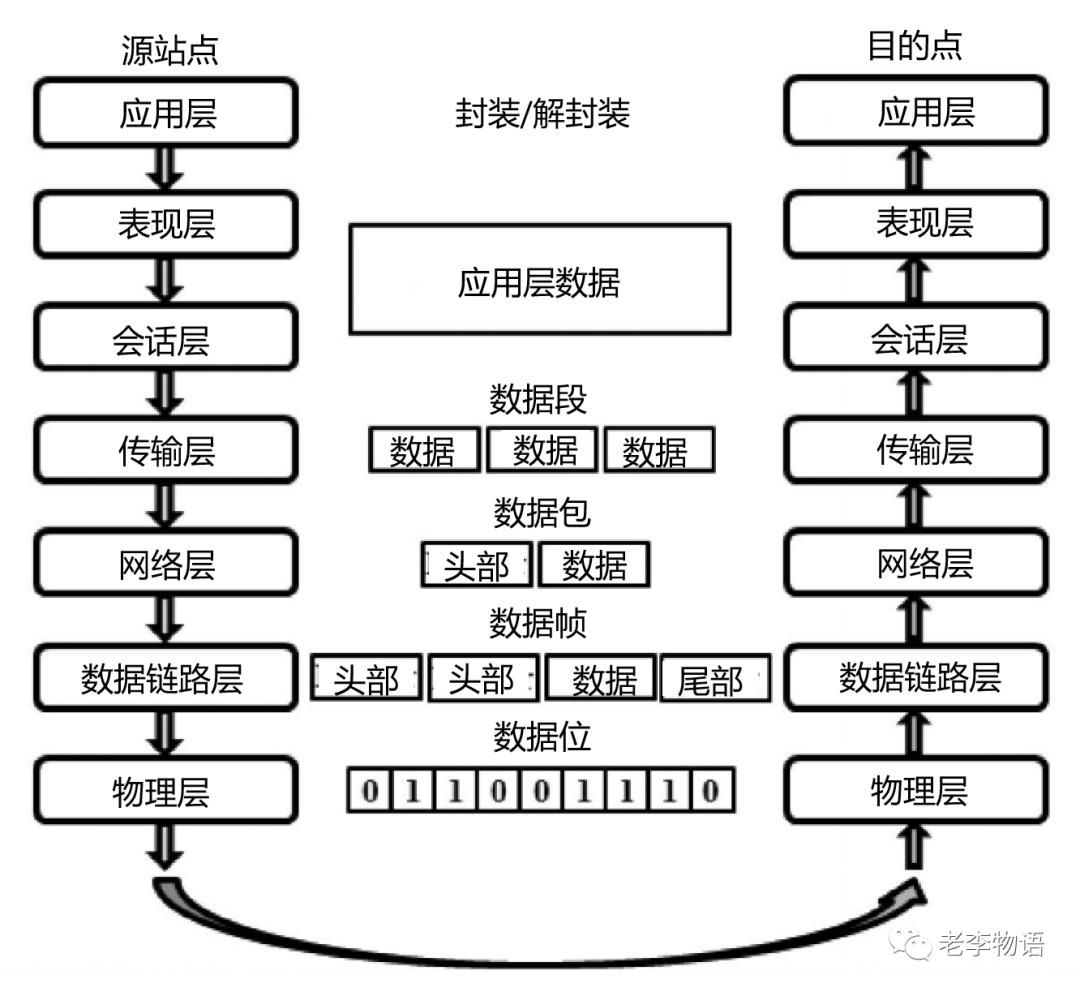

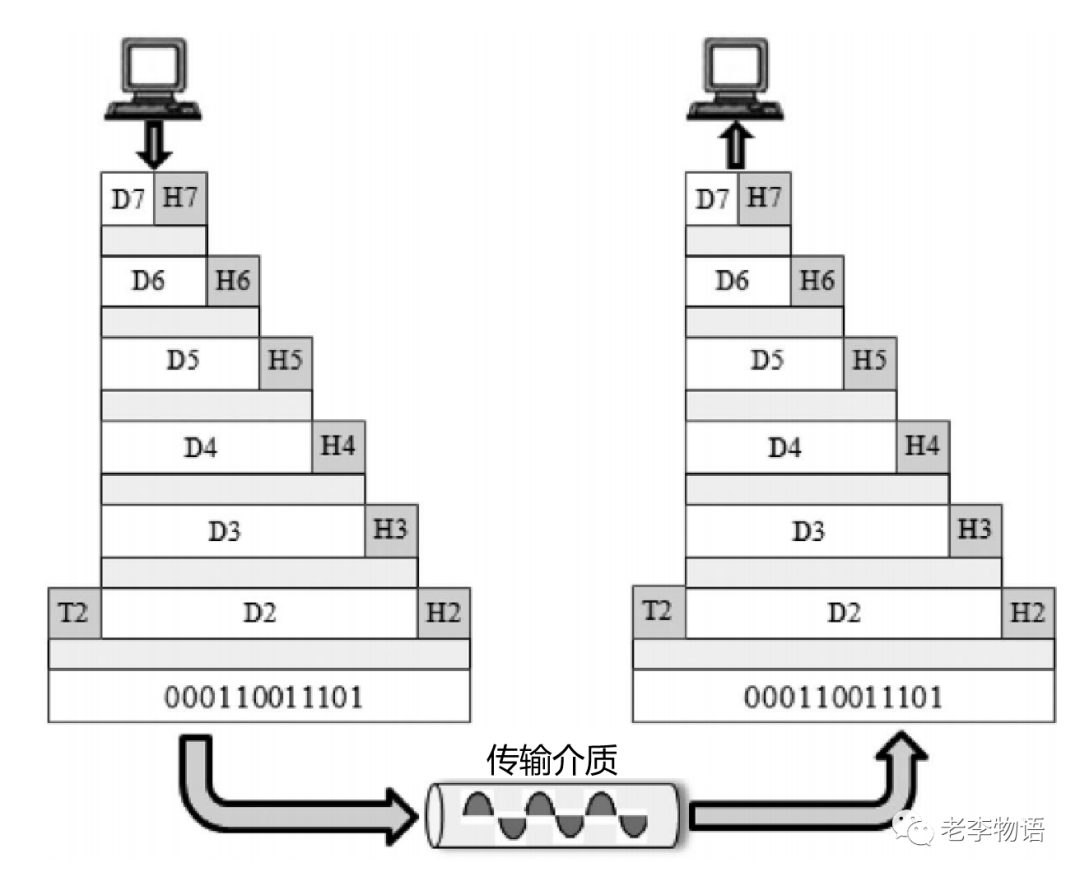

源數據以包的形式封裝,從上層開始,向下移動到后續的層,在每層以頭的形式添加控制信息,并在數據鏈路層添加尾。當數據包到達第1層,即物理層時,它通過一個物理通信鏈路發送,該鏈路經過中間的節點最終到達目的站。

如下圖所示,在目標節點上返回數據的過程是通過反轉在源節點端所遵循的順序來完成的。

下圖顯示了兩臺計算機之間的數據交換,頭文件和尾文件被放置在每一層的適當位置。

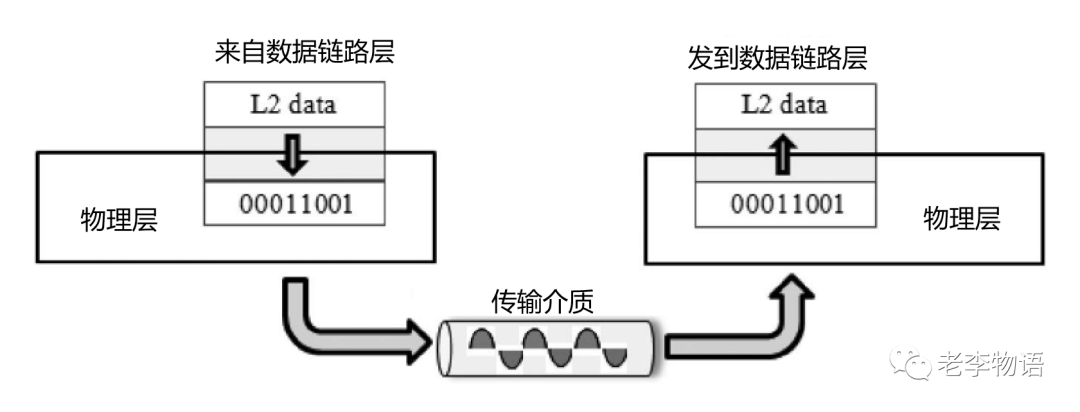

3.1. 物理層

下圖,顯示了將數據從物理層傳輸到物理介質的機制。物理層接收來自數據鏈路層的數據。它處理接口和介質的物理和電氣規格,以及物理設備和接口為進行傳輸必須執行的功能和過程。

與物理層相關的特征有:

- 它將比特轉換為信號,即如何對0和1進行編碼,以便在物理介質上傳輸。

- 它定義了數據速率或傳輸速率。

- 物理層的職責是同步發射器和接收器的時鐘。

- 它定義了物理拓撲。設備是如何連接的,即網狀或星形或環形或混合。

- 線路配置,即設備的點對點或多點配置由物理層負責。

- 它與傳輸模式有關,即單工、半雙工或全雙工。

- 它定義了設備和傳輸介質之間接口的特征。

- 它為不同類型的硬件提供了必要的規范,如電纜、連接器和接收器、網絡接口卡(nic)、集線器等。

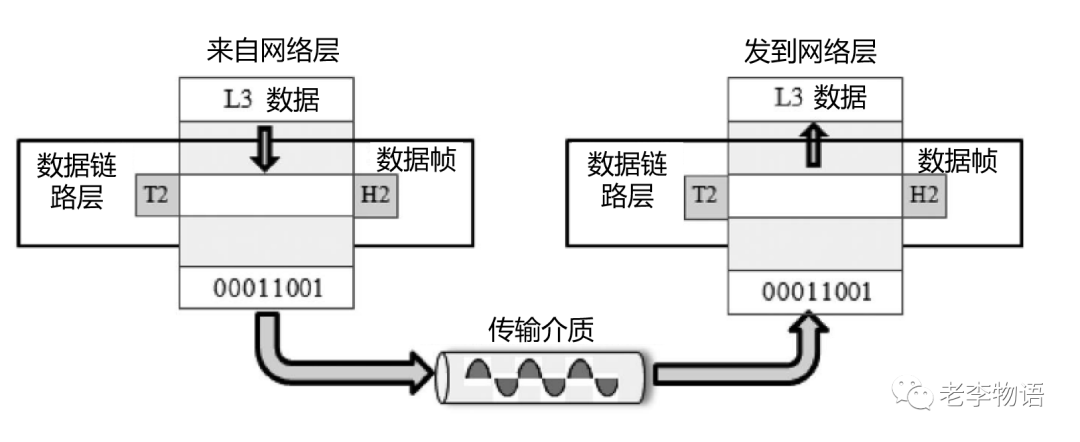

3.2. 數據鏈路層

數據鏈路層如下圖所示。

與數據鏈路層相關的特征有:

- 它將從網絡層接收到的整個消息劃分為更小的可管理的數據單元——稱為幀。

- 它將幀從一個節點移動到另一個節點(跳到跳)。

- 當發送方產生的數據的速率高于接收方吸收數據的速率時,它施加一種流控制機制。

- 該層有一個錯誤控制機制,它可以檢測和重傳損壞或丟失的幀。它還可以通過在每一幀添加結尾來識別重復幀。

數據鏈路層被細分為上層的邏輯鏈路控制層(LLC)和下層的媒介訪問控制層(MAC)。LLC負責流程和錯誤控制。LLC確保了協議IP可以在任何類型的物理技術中發揮作用。多點訪問由MAC解決,也就是說,MAC充當中介。用于實現上述目標的技術有:用于以太網的帶有沖突檢測(CSMA/CD)的載波感知多路訪問和用于令牌環系統的令牌。

數據鏈路層為一個需要分布到不同系統的幀添加報頭。然后,報頭包含發送方和接收方地址, 這就是所謂的物理稱呼。

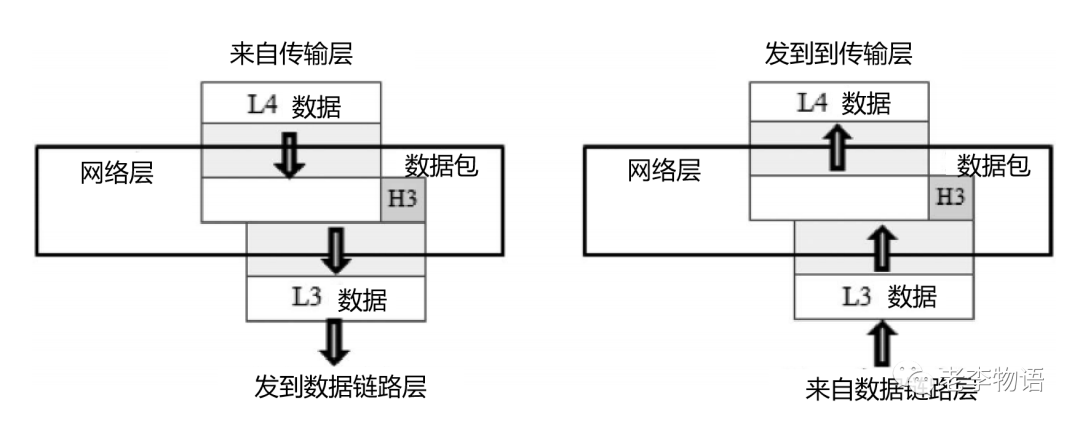

3.3. 網絡層

數據在網絡層的流動機理,如下圖所示 :

網絡層的職責包括:

網絡層負責跨多個網絡的信息包從源到目的地的傳遞。

如果駐留在一個網絡中的信息包要被發送到另一個網絡,網絡層在每個信息包中添加發送方和接收方的邏輯(網絡)地址。

這些地址由網絡管理員分配給本地設備。這是由一個稱為動態主機配置協議(DHCP)的特殊服務器動態分配的。

多個網絡通過路由器和交換機連接形成一個大的網絡。網絡層確定將包路由到最終目的地的最佳路徑。

3.4. 傳輸層

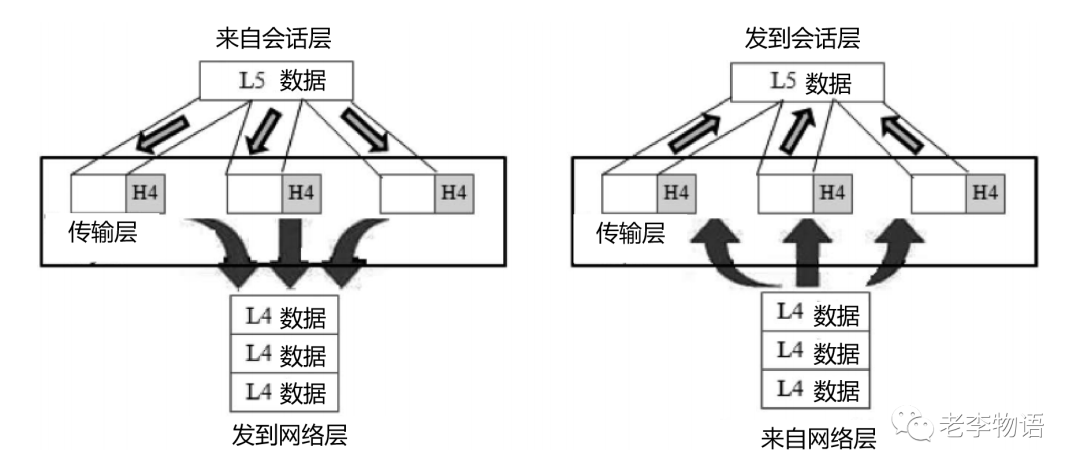

傳輸層如下圖所示:

傳輸層的職責如下:

- 它確保了整個消息的進程到進程的傳遞。

- 網絡層獨立處理每個數據包,而傳輸層整體處理整個消息,并確保所有數據包都是有序的。

- 傳輸層可以是無連接的,也可以是面向連接的。在面向連接的傳輸中,接收設備在接收到數據包后向源發送確認信息。但對于無連接傳輸就不是這樣了,因此,前者是一種較慢的傳輸方法,后者相對較快。

- 一臺計算機可以同時運行幾個進程。傳輸層頭為每個這樣的進程分配一個端口地址。

- 傳輸層將消息劃分為多個段,每個段包含一個序列號。序列號允許在接收端組裝消息。它還可以識別和替換在傳輸中丟失的數據包。

- 傳輸層的流量控制是端到端的,而不是單一的鏈路。

- 傳輸層的錯誤控制是進程對進程的,而不是跨單個鏈路的。

- 傳輸層協議包括傳輸控制協議(TCP)和用戶數據報協議(UDP)。前者是面向連接的,后者是無連接的。

3.5. 會話層

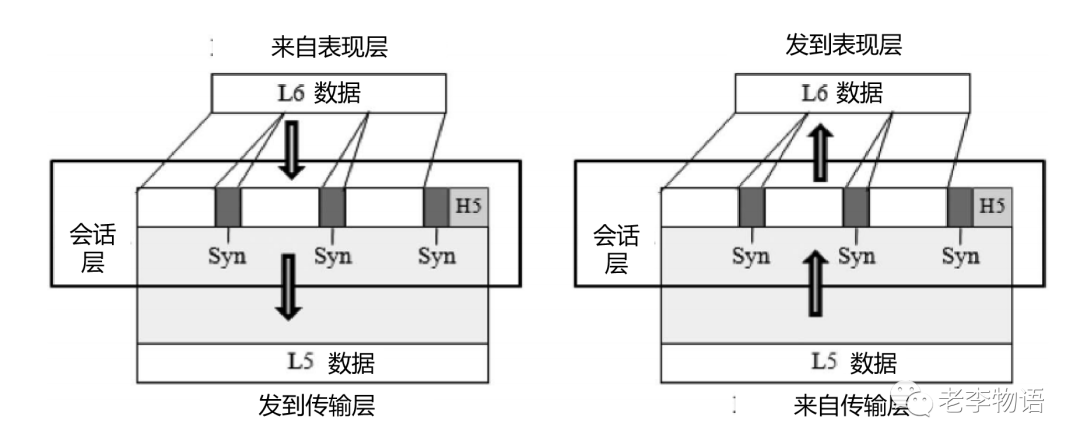

下圖,顯示了會話層的操作。

它充當網絡的對話控制器。它的工作包括建立、維護、同步并最終終止相互通信的設備之間的交互。如果會話被破壞,它會嘗試檢索會話。

會話層執行的職責包括:

對話控制,包括確定兩個設備中哪一個要在它們之間通信數據。數據共享可以是單工、半雙工或全雙工。

會話層在數據流中添加檢查點(也稱為同步點)。對于大量的數據,它在兩者之間以預定的間隔添加檢查點,以確保正確地接收和確認每個連續檢查點之前的數據。向數據流中添加檢查點和標記的過程稱為對話分離。

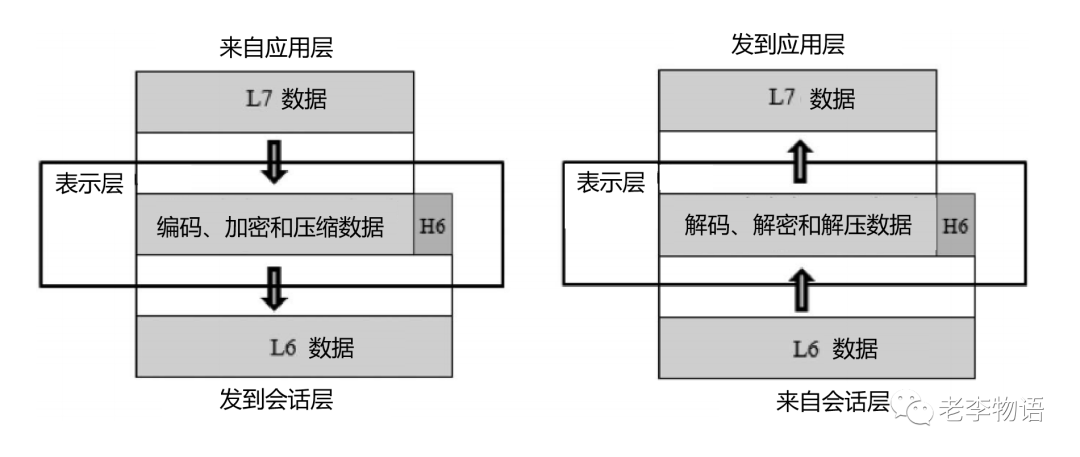

3.6. 表示層

數據消息的語法和語義由表示層負責。下圖,顯示了表示層的操作。

其職責包括:

- 表示層確保不同計算機編碼的不同數據是可互操作的。

- 在發送方和接收方之間交換的敏感信息必須遠離可能的竊聽者。數據加密的方式是對數據偷獵者隱藏信息。解密是為了將消息在接收者處轉換回其原始形式。

- 數據壓縮是一種減少數據流中包含的比特數,而不丟失重要信息的方法。

- 表示層格式包括:文本(ASCII, EBCDIC, RTF), 圖片(JPG, TIF, GIF),音頻(MP3, WAV),電影(MPEG, AVI, MOV)等。

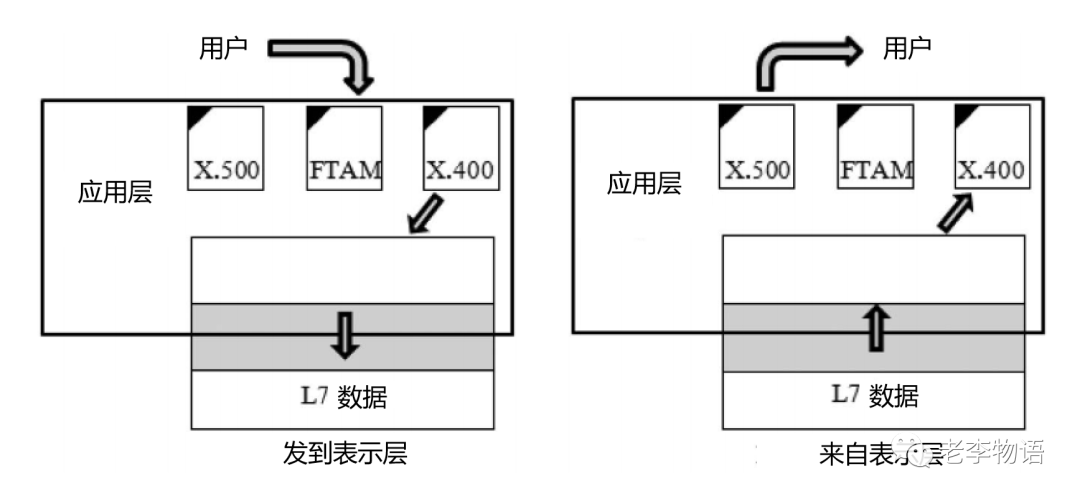

3.7. 應用程序層

下圖,顯示了應用層的運行情況,

其主要特征如下:

- 它提供用戶接口,并支持各種服務,如電子郵件、文件傳輸和訪問萬維網。

- 它允許用戶從遠程位置定位數據,檢索數據,并在用戶所在的地方使用數據。

- 用戶可以登錄到遠程計算機并使用其資源。

-

連接器

+關注

關注

99文章

15112瀏覽量

138935 -

局域網

+關注

關注

5文章

770瀏覽量

46721 -

CSMA

+關注

關注

0文章

28瀏覽量

13164 -

PDU

+關注

關注

0文章

96瀏覽量

17195 -

TCP通信

+關注

關注

0文章

146瀏覽量

4426

發布評論請先 登錄

科普課堂 | OSI模型,你真的了解嗎?

CAN現場總線定義OSI網絡模型

OSI模型與TCP/IP協議的對應關系OSI模型與TCP/I

評論