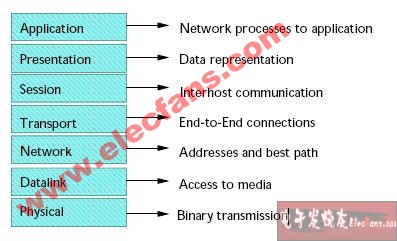

OSI七層模型,是開放式系統互聯(Open System Interconnection,簡稱OSI)參考模型,是國際標準化組織(ISO)在1984年定義的一種網絡協議架構,用于劃分和組織計算機網絡中的功能和任務。該模型由七層組成,每一層都有各自的功能和協議,可以實現不同層之間的通信和數據傳輸。下面將詳細介紹每一層的功能和常用的協議。

第一層:物理層(Physical Layer)

物理層是OSI模型的最底層,主要負責在物理傳輸媒介上傳輸數據比特流。其功能主要包括:

- 數據的物理傳輸:通過電纜、無線等物理媒介將比特流從源傳輸到目的地。

- 數據的編碼和解碼:將數據轉換為傳輸媒介可以識別和傳輸的信號,且在接收端進行解碼。

常用的物理層協議和標準包括:Ethernet、Wi-Fi、藍牙等。

第二層:數據鏈路層(Data Link Layer)

數據鏈路層位于物理層之上,主要負責將物理層傳輸的比特流組織成幀(Frame),并在相鄰節點之間傳輸數據。其功能主要包括:

- 定義幀的格式:將原始比特流組織成幀,包括頭部和尾部等信息。

- 差錯檢測和糾正:通過循環冗余檢驗(CRC)等技術,檢測并糾正數據鏈路層傳輸中的差錯。

- 數據鏈路的控制和管理:定義數據鏈路的訪問控制、流量控制等機制。

常用的數據鏈路層協議和標準包括:以太網協議(Ethernet)、無線局域網協議(Wi-Fi)、透明傳輸協議(PPP)等。

第三層:網絡層(Network Layer)

網絡層負責數據在不同網絡之間的傳輸和路由選擇。其功能主要包括:

- IP地址的分配和路由:為數據包分配唯一的IP地址,并根據路由算法選擇最佳的路徑進行數據傳輸。

- 為數據的分片和重組提供服務:根據網絡情況將較長的數據包分割成較小的片段,并在目的地重新組合。

常用的網絡層協議和標準包括:互聯網協議(IP)、網際控制報文協議(ICMP)、網際組管理協議(IGMP)等。

第四層:傳輸層(Transport Layer)

傳輸層主要負責提供端到端的可靠數據傳輸和錯誤恢復機制。其功能主要包括:

- 分段和重組:將數據流分割為較小的段,并在目的地重新組裝。

- 差錯檢測和糾正:通過校驗和、確認應答等機制,實現數據傳輸的可靠性和完整性。

- 端口管理和多路復用:通過端口號將數據傳輸分配給相應的進程,并實現多個應用程序共享網絡資源。

常用的傳輸層協議和標準包括:傳輸控制協議(TCP)、用戶數據報協議(UDP)等。

第五層:會話層(Session Layer)

會話層負責建立、管理和終止兩個應用程序之間的會話。其功能主要包括:

- 建立、管理和終止會話:提供會話控制、同步和數據交換等功能。

- 提供會話的恢復和重啟:在通信中斷后重新建立和恢復會話。

常用的會話層協議和標準包括:傳輸控制協議(TCP)、網絡磁盤協議(NFS)等。

第六層:表示層(Presentation Layer)

表示層主要負責數據的格式轉換、加密和解密等操作,以確保兩個應用程序之間的數據能夠正確地解釋和理解。其功能主要包括:

- 數據格式的轉換:將數據轉換為特定的表示形式,以便于接收方正確解釋和處理。

- 數據的加密和解密:對傳輸的數據進行加密和解密,保護數據的安全性。

常用的表示層標準和協議包括:壓縮和解壓縮技術、加密協議等。

第七層:應用層(Application Layer)

應用層是OSI七層模型中的頂層,提供與用戶應用程序直接交互的接口。其功能主要包括:

- 提供網絡服務:向用戶提供各種不同的網絡服務,如電子郵件、文件傳輸等。

- 實現用戶應用程序之間的通信:通過不同應用程序之間的通信實現數據的傳輸和共享。

常用的應用層協議和標準包括:超文本傳輸協議(HTTP)、文件傳輸協議(FTP)、域名系統(DNS)等。

綜上所述,OSI七層模型的每一層都有各自的功能和協議,分別在不同層次上負責不同的任務,通過各層之間的協作和通信來實現數據的傳輸和網絡的功能。這種模型的標準化使得不同供應商的網絡設備和協議可以相互兼容,為網絡通信提供了統一的標準和規范。

-

網絡協議

+關注

關注

3文章

273瀏覽量

21956 -

OSI

+關注

關注

0文章

84瀏覽量

15591 -

模型

+關注

關注

1文章

3471瀏覽量

49867 -

傳輸數據

+關注

關注

1文章

127瀏覽量

16276

發布評論請先 登錄

評論