當你拆開一臺手機或電腦的主板,密密麻麻的貼片元件中,會發現一個有趣的現象:芝麻大小的貼片電阻上印著數字或字母,而同樣體積的貼片陶瓷電容卻“光禿禿”一片。為什么兩者在標識上差異如此明顯?這背后不僅是制造工藝的差異,更隱藏著電子元件設計的底層邏輯。

一、參數標識:電阻的“身份證”與電容的“隱身術”

1. 電阻的精確性要求

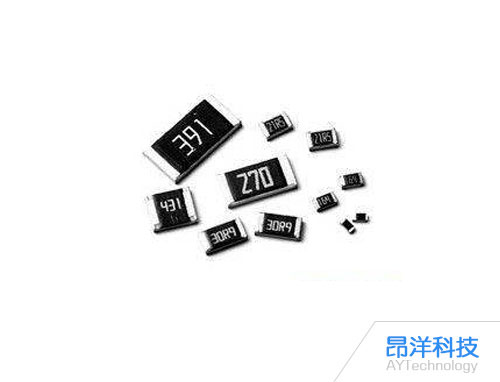

電阻是電路中的“交通警察”,負責精確控制電流和電壓。其阻值范圍極廣(從1Ω到10MΩ以上),且精度要求高(常見±1%、±5%)。

例如,一個標注“473”的電阻表示47×103Ω=47kΩ,而“01C”則對應10kΩ(EIA-96代碼)。若沒有標識,工程師調試電路時需逐一測量,效率極低。

2. 電容的“模糊容忍”

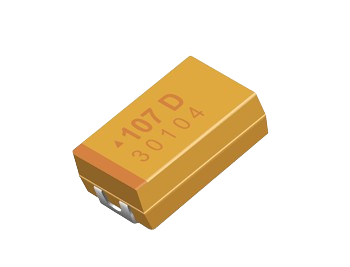

陶瓷電容的主要作用是濾波、儲能或耦合,其容值通常較小(1pF到100μF),且允許較大誤差(±10%~±20%)。

例如,一個“104”電容表示10×10?pF=100nF,但實際容值可能在90nF到110nF之間波動。這種“模糊性”使得表面印字必要性降低,且容值可通過封裝尺寸(如0603、0805)間接判斷。

二、制造工藝:材料與技術的博弈

1. 電阻的“印刷友好”體質

貼片電阻的基材是氧化鋁陶瓷或金屬膜,表面經過拋光處理,平整光滑。

激光刻印或絲網印刷的文字清晰牢固,即使經過高溫焊接或長期使用也不易脫落。例如,0603封裝(0.6mm×0.3mm)的電阻仍能印上“103”字樣。

2. 電容的“先天不足”

貼片陶瓷電容由多層陶瓷介質和金屬電極交替堆疊而成,表面是未經處理的粗糙陶瓷層,印刷油墨附著力差,極易磨損。

此外,小型電容(如0201封裝)的表面積不足0.3mm×0.15mm,印刷文字幾乎無法辨識。若強行印刷,良品率下降反而推高成本。

三、成本考量:一分錢背后的商業邏輯

1. 電阻的“必要成本”

電阻的單價通常高于電容(例如,一顆普通貼片電阻約0.01元,而陶瓷電容僅0.005元)。

由于電阻參數直接影響電路功能,增加印刷環節的邊際成本(約0.001元/顆)可以被接受。尤其是高精度電阻(如±0.1%),印字更是不可或缺。

2. 電容的“規模效應”

陶瓷電容是電子產品中用量最大的元件之一。一部手機中可能包含上千顆電容,而電阻數量僅為其1/3。

假設每顆電容節省0.0005元印刷成本,一部手機可省0.5元,年產1億臺手機的廠商即可節省5000萬元。這種規模效應促使廠商極力簡化工藝。

四、行業慣例:歷史的路徑依賴

1. 電阻的標準代碼體系

自色環電阻時代起,電阻就建立了成熟的標識體系(如四色環、五色環)。

貼片電阻沿用了數字代碼(如E24系列)和字母代碼(EIA-96),行業已形成統一認知。例如,“4R7”表示4.7Ω,“01C”對應10kΩ,工程師無需額外記憶。

2. 電容的“去標識化”趨勢

陶瓷電容的容值標識長期依賴三位數代碼(如“104”)或顏色標記(部分鉭電容),但隨著封裝小型化和自動化生產普及,人工識別需求降低。

現代貼片機通過料帶標簽和元件數據庫自動匹配參數,表面印字逐漸被淘汰。

五、延伸思考:其他元件為何也“沉默”?

貼片電感和磁珠通常也不印字,原因與電容類似:

參數誤差大:電感量誤差常達±20%,且易受溫度影響。

工藝限制:繞線或疊層結構導致表面不平整。

成本優先:電感單價低,印刷性價比不足。

結語:小元件背后的大智慧

貼片電阻與電容的標識差異,本質上是電子工業在性能、成本和效率之間權衡的結果。電阻因“精確”而必須發聲,電容因“模糊”而選擇沉默。

這種設計哲學不僅體現在元件上,也貫穿于整個電子產品的演進史——用最小的成本實現最優的功能,正是技術進步的永恒主題。

-

貼片電阻

+關注

關注

10文章

1718瀏覽量

26400 -

貼片電容

+關注

關注

13文章

506瀏覽量

28136

原文標題:為什么貼片電阻有字,而貼片電容沒有?

文章出處:【微信號:FANYPCB,微信公眾號:凡億PCB】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

村田貼片電阻電容報價是多少

貼片電容0603的耐壓值是多少?不同容值有區別嗎?

貼片電阻、電容、電感封裝的選擇

電容電阻代理-貼片電容的壽命是多少

電容電阻的貼片和直插的互換問題

貼片鉭電容和貼片鋁電容有什么區別?

評論