=電子發燒友網報道(文 / 黃山明)當晶體管微縮逐漸逼近物理極限,半導體產業的創新重心正悄然從芯片內部轉移至芯片外部。作為芯片性能的 “第二戰場”,封裝材料領域正經歷一場從依賴硅基材料到多元材料體系重構的深刻變革。有機中介層打破了硅中介層長期以來的壟斷局面,玻璃基板以跨界之姿顛覆傳統,復合體系材料則在性能與成本之間找到了精妙平衡。這些創新不僅重塑了封裝技術路線,更重新定義了芯片的物理形態。

以硅中介層為例,它曾是 2.5D 封裝的核心,借助硅通孔(TSV)技術實現芯片間的互連。然而,隨著 AI 芯片集成密度突破 10000 I/O/mm2,硅中介層的兩大缺陷愈發凸顯。其一,熱失配問題嚴重。硅的熱膨脹系數(CTE)為 2.6ppm/℃,與有機基板的 15 - 20ppm/℃相差甚遠,這導致 12 英寸晶圓邊緣翹曲可達 50μm,對信號完整性產生了極大的負面影響。其二,成本高昂。TSV 工藝需要經過 10 余道復雜工序,單晶圓成本超過 2 萬美元。當芯片堆疊層數超過 10 層時,封裝成本占比突破 40%,成為規模化應用的巨大阻礙。英偉達 H100 的 6 顆 GPU 芯粒堆疊已近乎達到硅中介層的工程極限,材料替代刻不容緩。

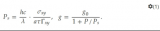

而以臺積電 CoWoS - R 技術為代表的有機中介層,正借助 ABF 薄膜材料實現對硅基的突破。ABF 薄膜的 CTE 與基板相匹配(12ppm/℃),使得封裝翹曲率降至 32μm(降幅達 60%),其介電常數為 3.5(僅為硅的 1/3),在 28GHz 頻率下信號損耗降低 40%,能夠很好地滿足 HBM 高速互連的需求。并且,該技術無需 TSV 工藝,通過 2μm 線寬的重分布層(RDL)直接構建互連網絡,單晶圓成本下降 40%,推動 CoWoS 技術在 7nm 以下制程芯片中的滲透率超過 60%。三星更是進一步將 ABF 薄膜 RDL 層數從 8 層增加到 12 層,在 15mm×15mm 的封裝內可互連 2000 顆芯粒,集成密度相較于硅中介層提升了 3 倍,成為 Chiplet 經濟性集成的關鍵所在。

進入 2025 年,京東方開始投產玻璃基板試驗線,上演了顯示材料在半導體領域的逆襲。這種玻璃基板材料的介電常數為 4.0、tanδ = 0.002,在 60GHz 毫米波頻段的損耗降低 50%,平整度誤差小于 1μm,支持 1.5μm 線寬(而硅片極限為 3μm),成為 5G 芯片的理想載體。同時,它能夠耐受 400℃的高溫,支持 120mm×120mm 的超大尺寸封裝(硅中介層僅為 80mm×80mm)。諾視科技借助這種玻璃基板,實現了 Micro LED 芯片在 50 萬尼特亮度下熱點溫度≤85℃,熱管理效率提升 3 倍。英特爾通過激光改性技術,將玻璃通孔(TGV)密度提升至 TSV 的 5 倍(10 萬個 /cm2),銅填充良率達到 95%,為 HBM4 的 1024 位寬接口奠定了基礎。

然而,單一材料往往難以應對復雜多變的需求,混合集成正成為新的發展方向,比如 “有機 - 硅” 協同。云天半導體的復合轉接板,底層 ABF 薄膜用于吸收熱應力,上層硅橋負責傳輸高頻信號,在 2700mm2 的面積上實現了 1.5μm 線寬,經實測,12nm AI 芯片的可靠性提升了 25%。信越化學的低介電玻璃漿料(DK = 3.2),通過絲網印刷替代濺射工藝,RDL 成本降低 30%,良率達到 98%,大大增強了中小尺寸芯片封裝的性價比。這些材料組合既保留了硅的高頻優勢,又通過有機 / 玻璃層解決了熱匹配與成本問題,成為企業差異化競爭的核心要素。

當然,材料革命離不開全產業鏈的協同。在設備端,ASML High - NA EUV 新增玻璃基板曝光模式,掩模版使用量減少 40%,單晶圓曝光時間縮短至 20 分鐘。在工藝方面,Lam Research 優化了 PECVD 氣體配方,使玻璃基板絕緣層的沉積速率提升 50%,缺陷密度降至 0.1 個 /cm2。在標準制定上,臺積電推動有機 / 玻璃基板接口的標準化,支持 0.8μm 銅 - 玻璃鍵合;中國發布的 “芯粒互連協議 2.0” 定義了玻璃基板信號完整性規范,助力國產生態的構建。

需要留意的是,盡管前景十分光明,但仍然存在一些瓶頸。例如,玻璃基板存在脆性問題,120mm×120mm 規格的切割良率僅為 65%。不過,康寧正在研發摻鋯玻璃,目標是將斷裂韌性提升至 1.2MPa?m1/2,接近硅片的水平。同時,在有機材料的耐溫性能上,以 ABF 薄膜為例,其在 260℃時會發生分解,限制了在功率芯片領域的應用。但陶氏化學的聚酰亞胺改性材料耐溫已達 350℃,預計在 2026 年實現量產。此外,在復合界面的可靠性方面,在濕熱環境下,“有機 - 硅” 界面分層率在 1000 小時內可達 18%,IMEC 正開發納米晶鍵合技術來提高穩定性。

小結

從硅中介層曾經的一枝獨秀,到如今有機、玻璃、復合材料的多元并存,封裝材料的變革本質上反映了半導體產業創新邏輯的轉變。當晶體管微縮進程放緩,材料成為延續摩爾定律的新動力。有機中介層讓 Chiplet 集成更具經濟性,玻璃基板為高頻與超大尺寸封裝開辟了新路徑,復合材料則在細分應用場景實現性能突破。或許,半導體產業的下一次飛躍,就蘊藏在這些看似普通的薄膜與基板之中。?

-

半導體封裝

+關注

關注

4文章

287瀏覽量

14180

發布評論請先 登錄

相關推薦

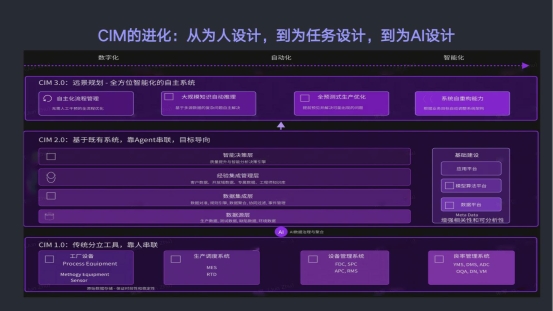

半導體制造AI大腦:從CIM1.0到CIM 3.0的中國式躍遷

最全最詳盡的半導體制造技術資料,涵蓋晶圓工藝到后端封測

半導體材料發展史:從硅基到超寬禁帶半導體的跨越

碳化硅VS硅基IGBT:誰才是功率半導體之王?

制局半導體先進封裝模組制造項目開工

半導體封裝材料革命:從硅基桎梏到多元破局

半導體封裝材料革命:從硅基桎梏到多元破局

評論